Trace(TRAC):区块链驱动的供应链数据存储与流通解决方案解析

当我们谈论区块链技术如何重塑传统行业时,供应链管理往往是最受期待的落地场景之一。在这个信息不对称、数据孤岛遍布的领域,Trace(TRAC)试图用区块链的不可篡改性和分布式特性,为商品的全生命周期数据搭建一个可信的“数字桥梁”。作为加密行业的进阶者,你或许已厌倦了概念炒作——那么,这个诞生多年的TRAC,究竟是真正的效率工具,还是又一个披着技术外衣的理想主义尝试?

什么是Trace(TRAC)?

简单来说,Trace是一个基于区块链的供应链数据存储与流通网络。它的核心使命很明确:让商品从生产到消费的每一个环节(比如原材料采购、加工流程、物流运输、质检报告)都能被真实、透明地记录下来,并允许授权方安全访问这些数据。而TRAC代币,则是这个网络的“燃料”——用于支付数据存储、验证和传输的费用,同时激励节点参与网络维护。

技术架构:如何实现“数据可信”?

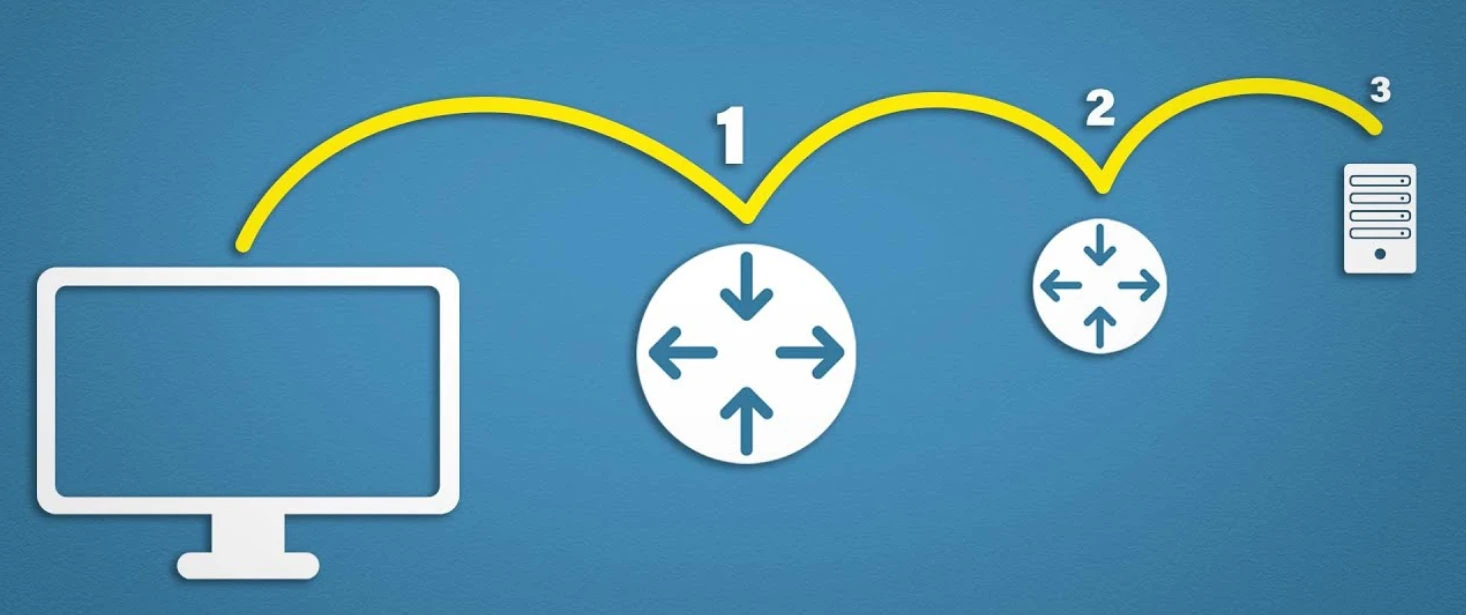

Trace的底层设计融合了公有链的去中心化优势与联盟链的效率需求。它采用了“侧链+主链”的混合架构:供应链企业可以在私有侧链上处理敏感数据,仅将关键哈希值同步至主链确保不可篡改;而对于需要公开验证的信息(如产品溯源结果),则直接上链供消费者或监管机构查询。

这种设计巧妙地平衡了隐私与透明——毕竟,没有企业愿意将核心生产数据完全公开,但消费者又需要足够的信息来信任产品。就像给商品办了一本“数字护照”,每一页记录都有防伪印章,却又只向有权限的人展示关键内容。

落地场景:从理论到现实的跨越

目前,Trace已在几个垂直领域进行了试点:

- 农产品溯源:在咖啡、可可等大宗商品贸易中,TRAC网络记录了从种植园到烘焙厂的全过程。买家扫码就能看到咖啡豆的产地海拔、采摘时间、农药使用记录,甚至能追溯到具体农户——这不仅解决了“有机认证”造假问题,还让消费者愿意为透明化的供应链支付溢价。

- 制造业品控:某汽车零部件厂商通过Trace记录零部件的生产批次、质检数据和物流轨迹。当出现质量问题时,企业能在几小时内定位到具体环节,而传统方式可能需要数天。

- 跨境物流:在海运集装箱追踪中,TRAC网络整合了海关、港口、物流公司的数据,减少了因纸质单据丢失或造假导致的清关延误。

风险与挑战:理想与现实的距离

尽管前景诱人,但Trace的规模化落地仍面临几道“坎”:

- 行业协同难题:供应链涉及多个主体(供应商、物流商、监管方等),要让所有参与者统一使用一个系统,难度不亚于让不同国家统一货币。部分企业可能因担心数据泄露或增加成本而抵制接入。

- 数据标准化困境:不同行业、不同企业的数据格式千差万别,如何定义统一的数据标准,让信息在TRAC网络中“无障碍流通”,仍是团队需要攻克的技术难关。

- 代币经济模型可持续性:TRAC的价值依赖于网络活跃度,如果实际应用规模不及预期,代币需求不足可能导致整个生态难以维系——这也是所有“应用型代币”共同面临的考验。

结语:审慎乐观的未来

站在2024年回望,Trace(TRAC)更像是一位“务实的理想主义者”。它没有过度承诺颠覆整个供应链体系,而是从具体痛点切入,用“小步快跑”的方式验证价值。对于加密行业进阶者而言,TRAC的意义或许不在于短期价格波动,而在于它展示了区块链技术如何通过“解决实际问题”而非“炒作概念”来获得生命力。

当然,前路依然漫长。但当我们看到越来越多的企业开始尝试用区块链记录真实数据时,或许可以期待:未来的某一天,当你拿起一件商品,它背后的每一段旅程,都能在Trace的网络上,向你坦诚“诉说”。