adToken(ADT):去中心化广告组织的认证域名代币

引言:从“做什么”到“要什么”的范式转移

在加密世界的技术演进中,“意图(Intent)”正从幕后走向台前,成为连接用户需求与链上执行的关键桥梁。不同于传统交易中“指定路径的指令”,意图更像用户向区块链生态发出的“需求宣言”——你无需精通Gas费计算或路由选择,只需清晰表达“我想以合理价格交换1ETH为USDC”,剩下的交给协议自动完成。这种“以用户为中心”的范式转变,既是对现有交互模式的优化,更可能是下一代区块链应用的核心竞争力。

意图的本质:需求与执行的分离艺术

你可能会问,意图与传统交易究竟有何本质区别?让我们从用户视角拆解:当你在DEX输入交换订单时,实际上完成了“需求表达+路径选择+参数设置”的三重任务——这就像你想喝咖啡时,不仅要告诉店员“我要拿铁”,还得指导他“用哪个牌子的咖啡豆、煮几分钟、加多少奶”。而意图系统的出现,相当于引入了一位“专属咖啡师”:你只需说“我要一杯浓郁的拿铁”,专业人士会基于你的偏好和实时条件(如咖啡豆库存、制作效率)完成最优执行。

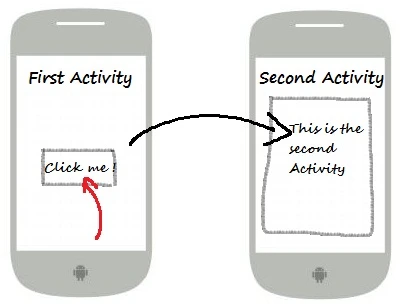

在技术层面,这种“需求-执行分离”依赖于三大支柱:意图表达层(用户通过自然语言或标准化接口描述需求,如“优先保证速度”或“最低滑点”)、意图匹配层(搜索器/ solver网络竞争满足需求,类似滴滴司机抢单)、执行结算层(通过智能合约或链下协议完成最终交易)。这种架构下,用户从“链上指令发送者”转变为“需求定义者”,极大降低了Web3的使用门槛。

从概念到落地:意图生态的实践图景

当前意图应用已在DeFi领域展现出多元可能性。以CoW Swap为例,其“批量拍卖”机制允许用户提交“以X价格出售Y代币”的意图,由搜索器在链下聚合订单并优化执行路径,最终通过CoW协议统一上链——这种模式不仅减少了用户的Gas成本,还通过“荷兰式拍卖”机制降低了滑点。而在多链场景中,IntentX等协议则像“跨链旅行规划师”,用户只需表达“将 Arbitrum 上的USDC转移到 optimism 并兑换为ETH”,协议会自动拆分任务,调用跨链桥和DEX完成全流程。

更值得关注的是意图在复杂场景的延伸。比如在NFT交易中,Blur的“收藏夹出价”功能本质是用户意图的持续挂单——你无需手动跟踪每个地板价变动,只需设定“愿意以0.5ETH购买某系列NFT”,系统会在目标价格出现时自动匹配。这种“被动式交互”正在重塑用户与区块链的关系:从“时刻盯着屏幕”到“设定规则后等待结果”。

审慎乐观:意图革命的机遇与暗礁

尽管前景诱人,意图生态的规模化仍需跨越几道关隘。首当其冲的是信任与安全的平衡:用户将执行权交给搜索器,如何防止恶意节点操纵价格或窃取资产?目前主流方案是引入“抵押惩罚机制”(如CoW Protocol的Solver Staking)和“意图不可篡改性验证”,但这无疑增加了系统复杂度。

其次是链上数据的局限性。意图的高效匹配依赖于对市场实时数据的掌握,但链上数据的延迟性和碎片化可能导致“最优解”出现偏差。部分协议尝试通过“链下预言机+AI预测模型”弥补这一缺陷,但如何确保数据真实性又成了新的难题。

更根本的挑战在于去中心化的边界。如果大部分意图由少数头部搜索器处理,是否会形成新的垄断?这与区块链的去中心化精神背道而驰。目前来看,模块化架构(如Celestia的数据层+Rollup执行层)可能为意图的分布式处理提供基础设施,但真正实现“无需许可的意图竞争”仍需时间。

结语:用户主权时代的序幕

站在2024年的技术节点回望,意图的崛起不仅是交互体验的升级,更可能是Web3从“技术驱动”向“用户主权”转变的开端。当用户不再需要理解UTXO模型或智能合约代码,当区块链能像理解自然语言一样解读人类需求,我们或许才能真正说:Web3的大门,向所有人敞开。

当然,这条路上仍有诸多不确定性——监管框架的模糊、技术标准的统一、用户习惯的培养……但正如智能合约从“小众实验”到“DeFi基石”的蜕变,意图生态的进化或许正遵循着相似的轨迹:始于解决痛点,终于重塑规则。对于加密行业进阶者而言,此刻正是观察、参与并推动这场范式转移的最佳时机。