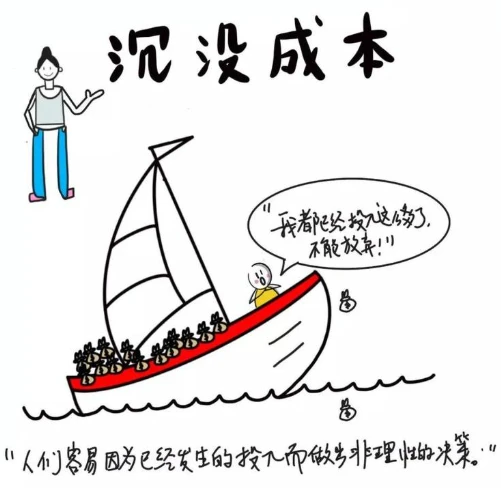

区块链投资中的沉没成本陷阱与破局之道

引言:从买鞋困境看沉没成本

那双标价1800元的限量版运动鞋静静躺在鞋柜里三个月了——明明挤脚到每走一步都像受刑,你却坚持每周穿它健身三次。”毕竟花了大价钱”这个念头,像区块链中的不可篡改记录般深深刻在决策逻辑里。这种因前期投入而影响后续选择的行为,正是经济学中经典的”沉没成本陷阱”。

当我们把场景切换到加密市场:持有某代币的成本价是1.2美元,即便项目基本面恶化,多数人仍会执着等待回本而非及时止损。这种决策困境与硬穿不合脚鞋子的逻辑如出一辙——都将不可回收的既往投入,错误地纳入了未来决策函数。

本文将透过生活化案例的解构,揭示投资中最危险的认知偏差之一。就像区块链交易一旦上链便无法撤回,真正的智慧在于识别哪些”成本”应该被永远留在过去。

沉没成本的本质解剖

经济学定义与不可逆性特征

沉没成本在经济学中被定义为已经发生且不可收回的支出,其核心特征在于决策不可逆性。在区块链投资领域,这种特性尤为显著——无论是参与ICO的资金投入、开发DApp的时间成本,还是参与流动性挖矿的质押资产,一旦完成交易上链,便成为区块链账本上永久记录的历史数据,无法通过任何技术手段撤销。

多维度的沉没成本类型

- 金融资产投入:包括参与早期代币销售的ETH资金、交易所保证金等

- 时间资源消耗:如学习Solidity编程的时间、研究白皮书的时间成本

- 情感价值绑定:对特定公链生态的社区归属感、对持有代币的情感依赖

非理性决策的心理机制

区块链投资者常见的”HODL”现象,本质上是损失厌恶心理与承诺一致性的双重作用。神经经济学研究表明,当人们面对账面亏损时,大脑中处理疼痛的区域会被激活,这种生理反应导致投资者宁愿承受持续损失也不愿实现亏损。在加密货币市场的高波动环境下,这种心理效应会被显著放大,形成典型的沉没成本陷阱。

生活场景中的五大沉没成本陷阱

沉没成本效应在日常生活决策中无处不在,以下是五个典型场景中人们常陷入的非理性决策陷阱:

买贵鞋硬撑穿坏脚

当花费高价购入不合脚的鞋子时,多数人会因”已经花了这么多钱”而强迫自己继续穿着,最终导致脚部不适甚至健康问题。这种决策忽略了舒适度这一核心需求,被已支付的金额所绑架。

付费课程强忍听完

购买在线课程后发现内容质量不佳,却因”不能浪费学费”而坚持学完。这种行为不仅浪费宝贵时间,还错过了学习更优质内容的机会,形成双重沉没成本。

烂片看到中场仍不离席

电影开场30分钟后确认是部烂片,多数观众会选择”既然都看到一半了”而坚持看完。这种决策将已经消耗的时间视为必须继续的理由,而非评估剩余时间的价值。

恋爱冷暴力不敢止损

在一段已经出现严重问题的感情中,当事人常因”已经投入这么多青春”而不敢放手。这种情感投资形成的沉没成本,往往导致更大的精神损耗。

创业项目亏损硬撑场

创业者面对持续亏损的项目时,常因前期大量资金和精力投入而拒绝转型或关闭。这种”追加投资证明之前决策正确”的心理,可能造成更大的经济损失。

这些案例揭示了一个共同规律:当决策被已投入成本主导,而非基于未来收益评估时,就会陷入沉没成本陷阱。识别这些非理性决策模式,是建立科学决策框架的第一步。

沉没成本VS机会成本的博弈

在投资决策的天平上,沉没成本与机会成本构成了一组微妙的博弈关系。理性投资者需要时刻权衡:是执着于无法收回的过去支出,还是着眼于更具潜力的未来收益?

以股票投资为例,当持仓标的持续下跌时,投资者常陷入两难困境:继续持有意味着承担更多账面亏损,而止损离场则意味着放弃可能的反弹机会。此时需要清醒认识到,持仓成本已是无法改变的沉没成本,而将资金锁定在该标的上所错失的其他投资机会,才是真正的机会成本。

在进行投资组合调整时,专业的做法是建立机会成本计算模型:假设当前持有A资产价值10万元,潜在年化收益15%;而B资产同样需要10万元投入,但潜在年化收益可达25%。此时继续持有A资产的隐性成本,就是每年2.5万元的预期收益差额。这种量化分析能有效避免沉没成本谬误对决策的干扰。

投资决策的破局三问法

在区块链投资领域,沉没成本效应尤为显著。当面对价格波动时,投资者常常陷入”持有亏损仓位”的困境。以下是三个关键决策框架,可帮助投资者突破沉没成本陷阱:

空手重选法则

假设当前仓位为零,此刻是否愿意以现价重新买入该加密资产?这个思维实验能有效剥离历史持仓成本的影响,迫使决策完全基于当前市场条件和未来预期。若答案是否定的,则说明持有该资产可能已陷入沉没成本谬误。

资金效率评估

客观比较当前持仓与其他潜在投资标的的预期收益率。在快速演变的区块链行业,新项目往往能提供更优的风险收益比。重点评估:是否存在更具创新性的公链、更活跃的DeFi协议或更可持续的NFT项目值得资金配置?

动态加仓策略

当资产价格下跌时,采用逆向思维分析:若项目基本面未变,价格下跌反而提升未来收益空间。此时可建立分级加仓计划,例如每下跌15%增加部分仓位,但需严格控制在总资产配置比例内。这种策略将市场波动转化为优势,而非被动承受损失。

这三个问题构成了区块链投资的决策三角,帮助投资者跳出”损失厌恶”的心理陷阱,基于理性分析做出最优选择。

社会关系中的沉没成本密码

人类社会的维系本质上是一场关于沉没成本的精密博弈。在亲情关系中,父母对子女数十年的养育投入构成了最典型的沉没成本纽带——这些无法收回的时间、金钱与情感支出,反而成为维系家庭稳定的隐形契约。这种非理性的坚持,恰恰解释了为何在功利计算下”亏本”的亲情关系能够代代延续。

恋爱关系则展现出更复杂的双向投资平衡机制。当双方持续投入情感、时间和物质资源时,这些沉没成本会形成类似区块链智能合约的自动执行条款:投入越多,退出成本越高,关系稳定性越强。这种机制有效防止了”51%攻击”式的情感背叛。

从文明演进视角看,沉没成本悖论恰是人类社会存续的非理性根基。若每个决策都严格遵循理性经济人假设,人类早该因战争、灾难等”亏损项目”而停止文明投入。正是这种看似非理性的坚持,使得文明能够在代际传承中持续积累价值,形成类似区块链网络的不可篡改历史记录。

结语:带着智慧止损人生

投资决策如同人生选择,真正智慧在于面向未来而非沉溺过去。区块链市场的剧烈波动尤其考验这种能力——当一笔投资已形成沉没成本,执着于回本往往导致更大损失。

我们提出『成本清零思维模型』:假设此刻你空仓持有现金,当前标的是否仍符合你的投资标准?这种归零心态能有效剥离情感干扰。就像区块链网络定期重置状态机,决策者也需定期重置心理账户。

建议建立动态决策框架:每季度评估持仓标的的基本面变化,将资金视为可编程资产,在智能合约般严密的逻辑下自动调仓。记住,在加密世界和人生中,最昂贵的成本从来不是已失去的,而是被困在错误路径上错过的机会。