P2P网络如何运行?去中心化交易核心机制

P2P网络通过分布式节点的直接协作实现无中心服务器的资源共享与数据传输,而去中心化交易则基于区块链技术,通过共识机制、智能合约和密码学算法消除中介,实现交易双方的直接资产交换。二者共同构成了去中心化价值网络的核心基础设施。

一、P2P网络:分布式协作的底层架构

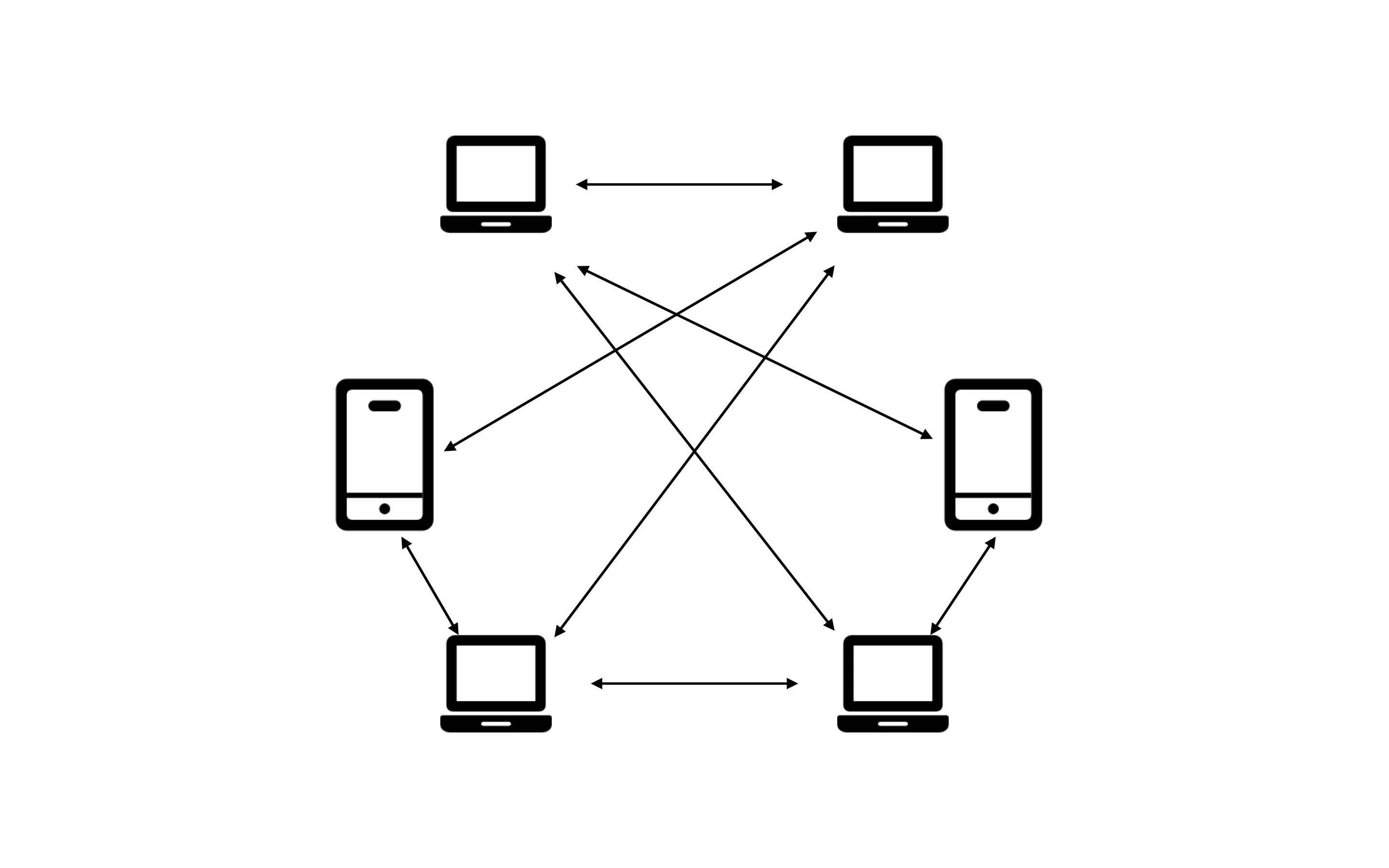

P2P(对等网络)的本质是“去中介化的节点协作体系”,其运行机制可概括为三个核心支柱:

1. 分布式架构:节点的“双重角色”

在传统客户端-服务器(C/S)架构中,数据流向依赖中心服务器中转,而P2P网络中所有节点(Peer)地位平等,既是资源请求者(客户端)也是资源提供者(服务器)。以文件共享领域的BitTorrent为例,一个文件会被分割为多个数据块,存储于不同节点中,下载时可同时从多个节点并行获取,既提升效率又避免单点故障。区块链网络进一步强化了这一特性——比特币网络中,每个全节点都完整存储着超过400GB的区块链账本(2025年数据),交易信息通过全网节点验证而非中心机构审核。

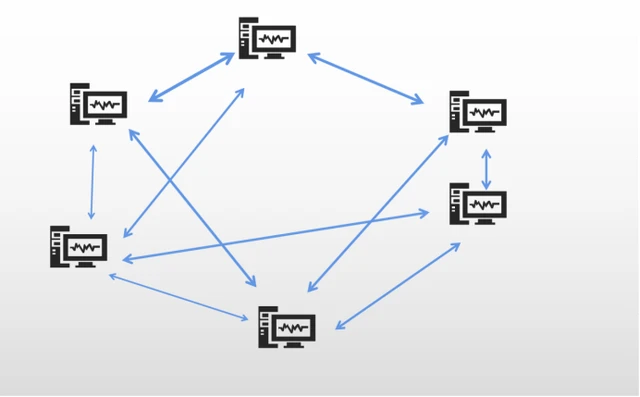

2. 自组织性:节点的“动态组网能力”

P2P网络无需人工干预即可实现节点的自主发现与网络维护。当新节点加入时,通过分布式哈希表(DHT)协议(如Kademlia算法)自动定位“邻居节点”并更新路由表,确保即便部分节点离线,网络仍能保持连通性。这种自组织性使得P2P网络具备极强的抗毁性——例如,比特币网络自2009年运行以来,从未因单个节点故障或攻击而停止服务。

3. 数据同步:广播与共识的协同

P2P网络通过“泛洪式广播”传播数据:当节点发起交易或生成新区块时,会向相邻节点发送信息,接收节点验证后继续转发,直至全网多数节点达成一致。以以太坊为例,一笔转账交易需经过至少51%的节点验证通过后才会被确认,这种“去中心化验证”机制确保了数据的一致性与不可篡改性。

二、去中心化交易:无中介价值交换的核心逻辑

去中心化交易的核心目标是“消除中央对手方(CCP)”,其实现依赖三大技术支柱的协同作用:

1. 共识算法:去中心化的“信任锚点”

共识算法解决了“如何在无中心机构的情况下,让分布式节点对交易状态达成一致”的问题。主流机制包括:

- PoW(工作量证明):通过算力竞争争夺记账权(如比特币),节点需完成SHA-256哈希运算找到符合条件的随机数,算力越高记账概率越大。这种机制安全性极强,但能耗较高——比特币网络年耗电量约等于中等规模国家(如阿根廷)。

- PoS(权益证明):按节点持币量与锁仓时间分配记账权(如以太坊2.0),持币越多、锁仓越久,获得记账权的概率越高。相比PoW,PoS能耗降低99%以上,且通过“惩罚机制”(如恶意节点会被没收部分资产)进一步保障安全性。

2. 智能合约:交易规则的“自动执行者”

智能合约是部署在区块链上的可编程协议,用代码定义交易条件与执行逻辑,当预设条件满足时自动触发资产转移。以去中心化交易所(DEX)Uniswap为例,其核心智能合约通过“恒定乘积公式”(x*y=k)自动计算交易价格,用户无需通过中介即可直接兑换代币,交易手续费由代码透明分配给流动性提供者。这种“代码即法律”的特性,避免了传统交易所的人为操作风险。

3. 密码学保障:交易安全的“技术屏障”

去中心化交易依赖两层密码学防护:

- 哈希算法:通过SHA-256等哈希函数将交易数据转化为固定长度的哈希值,任何微小修改都会导致哈希值巨变,确保区块数据不可篡改。

- 非对称加密:用户通过公钥(地址)接收资产,通过私钥签名授权交易,私钥控制权完全归用户所有,实现“资产自主管理”——这与中心化交易所的“托管模式”形成根本区别。

三、从技术到生态:去中心化价值网络的演进

P2P网络与去中心化交易的结合,正在重塑数字经济的基础设施:

1. 背景:从“信任中介”到“算法信任”

传统金融体系中,交易依赖银行、券商等中介机构建立信任,导致手续费高(跨境转账费率平均3-5%)、效率低(结算周期1-3天)。P2P网络与区块链技术的融合,通过“分布式共识+密码学”构建了“算法信任”,将交易成本降低至0.1%以下,结算时间缩短至分钟级甚至秒级。

2. 2025年最新动态:性能与合规的平衡

- Layer 2扩容:闪电网络、Optimism等Layer 2方案通过“链下交易+链上结算”模式,使比特币、以太坊的交易吞吐量从每秒不足100笔提升至百万级,满足高并发场景需求。

- 跨链互联:Polkadot平行链、Cosmos IBC协议等技术打破了区块链“数据孤岛”,用户可在不同链之间直接转移资产,2025年跨链交易量占比已达去中心化交易总量的28%。

- 合规化探索:多国推行“监管沙盒”模式,如欧盟MiCA法案要求DEX实施KYC/AML规则,平衡去中心化创新与金融安全——这种“链上合规”趋势促使行业开发隐私计算与合规审计工具的融合方案。

3. 应用场景:从金融到Web3.0

- 金融领域:去中心化交易所(DEX)市场份额在2025年Q2已达全球交易量的35%,Uniswap、Curve等平台日活用户超千万,支持数万种加密资产交易。

- 数据共享:IPFS(星际文件系统)等P2P存储协议被用于Web3.0内容分发,用户可通过贡献存储空间获得代币奖励,截至2025年,IPFS网络存储容量已超100EB。

四、挑战与未来:去中心化网络的“成长烦恼”

尽管发展迅速,P2P网络与去中心化交易仍面临三大核心挑战:

- 扩展性瓶颈:PoS等共识机制虽提升效率,但在百万级并发场景下仍存在延迟,分片技术(Sharding)的跨片通信问题尚未完全解决。

- 安全威胁:女巫攻击(Sybil Attack)通过伪造大量虚假节点试图操控网络,51%攻击(如2024年以太坊测试网遭遇的算力攻击)仍需通过“动态 checkpoint”等技术强化防御。

- 法律模糊性:去中心化交易的匿名性导致跨国司法协作困难,2025年全球仅37%的国家出台了明确的去中心化交易监管框架。

总结:从技术实验到基础设施

P2P网络通过分布式节点协作打破了中心化垄断,去中心化交易则通过共识、智能合约与密码学实现了“无需信任的价值交换”。2025年的技术迭代显示,二者正从“小众实验”向“主流基础设施”演进——随着Layer 2扩容、跨链互联与合规技术的成熟,未来或将在跨境支付、供应链金融、数字身份等领域进一步替代传统中心化体系,构建更开放、高效、自主的价值网络。