S&P首评Sky Protocol为B- 揭示DeFi与传统金融三大矛盾

全球权威信用评级机构标普(S&P Global)首次对去中心化金融协议Sky Protocol(前身为Maker)进行信用评级,结果仅为"B-"。这一评级事件标志着传统金融体系首次对DeFi项目亮起警示灯,揭示了DeFi与传统金融体系之间的核心矛盾。

评级报告显示,虽然Sky Protocol发行的稳定币USDS是全球第四大稳定币(市值约50亿美元),且协议具备履行义务的能力,但其在治理结构、流动性风险和监管合规方面存在明显缺陷。标普特别指出,该协议在不利经济环境下将显得尤为脆弱。

这一事件引发行业深思:DeFi能否真正获得传统金融体系的认可?要回答这个问题,我们需要深入探讨三大关键难题:

1. 治理黑洞:投票参与度极低导致9%的代币持有者掌控全局,去中心化理念面临挑战

2. 流动性风险:存款高度集中于少数大户,资本缓冲不足传统银行的1/20

3. 监管迷雾:在现行框架下,如何定义DeFi项目的"违约"仍存在争议

标普的这一评级不仅是对单个项目的评估,更是传统金融体系向DeFi世界发出的"入场考试题"。要获得认可,DeFi项目必须证明自己能够达到与传统金融机构同等的风险管理标准。

S&P给DeFi打分:传统金融首次给去中心化协议亮红灯?

全球权威信用评级机构S&P Global首次对去中心化金融协议Sky Protocol(前Maker)给出"B-"评级,这一举动标志着传统金融机构开始将DeFi纳入评估体系。作为全球第四大稳定币发行方,Sky Protocol市值约50亿美元,但其评级结果却暴露出三大核心风险:

- 治理集中化:虽然号称去中心化,但实际投票参与度极低,导致持有9%治理代币的创始人Rune Christensen拥有不成比例的影响力。更令人担忧的是,Rune曾向协议借款5000万美元,引发严重利益冲突。

- 流动性风险:存款高度集中于少数大户(前十大存款人占比超80%),风险调整后资本比率仅0.4%,远低于传统银行8%的标准。协议仅7000万美元的盈余缓冲难以支撑其50亿美元的资产规模。

- 监管不确定性:S&P将稳定币脱钩视为违约事件的标准引发争议。虽然《稳定币法案》不直接适用于Sky,但监管环境的变化仍可能对其产生重大影响。

值得注意的是,S&P的评级标准与传统金融体系高度一致,这导致DeFi协议在治理分散度、资本充足率等方面的短板被放大。评级报告明确指出,未来12个月内不太可能上调Sky的评级,除非其能显著改善上述问题。

治理黑洞:9%代币掌控全局?去中心化信仰崩塌现场

S&P报告直指Sky Protocol的治理集中化问题,这个号称去中心化的协议正面临严重的治理缺陷。数据显示,该协议的投票参与度极低,导致仅持有9%治理代币的共同创办人Rune Christensen及其治理协调团队获得了不成比例的影响力。

更令人担忧的是,研究机构@ImperiumPaper披露,Rune曾向Maker借款5000万美元,这一行为引发了严重的利益冲突争议。这种治理代币分布与实际决策权的严重失衡,不仅动摇了去中心化的核心理念,也让传统金融机构对其长期稳定性产生质疑。

分析表明,Sky Protocol的治理结构存在明显缺陷:少数人掌握着与其持币比例不相称的决策权,而低投票率进一步放大了这种权力失衡。这种状况与DeFi倡导的去中心化理想形成了鲜明对比,暴露出当前治理机制的重大漏洞。

流动性黑洞:存款集中度成定时炸弹?

解码7000万盈余缓冲与50亿资产池的悬殊对比

S&P在报告中指出,Sky Protocol虽然管理着约50亿美元的资产池,但其风险缓冲机制存在严重不足。协议仅持有7000万USDS的盈余储备,这个数字既未根据资产组合进行动态调整,也远不足以应对大规模的市场冲击。这种"小马拉大车"的资金结构,使得协议在面临极端行情时显得尤为脆弱。

揭示前十大存款人占比超80%的危险结构

更令人担忧的是资金的高度集中化问题。数据显示,Sky Protocol前十大存款人占据了总存款规模的80%以上,这种"巨鲸主导"的存款结构就像一颗定时炸弹。如果这些大额存款人同时撤资,协议将立即面临流动性枯竭的风险。S&P特别强调,这种资金集中度在传统金融体系中是绝对无法通过监管审查的。

对比传统银行8%资本充足率的监管差距

与传统金融机构相比,Sky Protocol的风险调整后资本比率仅为0.4%,与银行业普遍要求的8%资本充足率标准形成鲜明对比。这种的监管差距意味着,当市场出现剧烈波动时,协议缺乏足够的资本缓冲来吸收潜在损失。S&P警告称,这种资本结构的脆弱性直接导致了较低的信用评级。

监管迷雾中的DeFi:稳定币违约到底谁说了算?

拆解S&P将稳定币脱钩视为违约的争议逻辑

S&P在报告中提出了一个颇具争议的观点:将稳定币USDS的折价(haircut)或微幅脱钩(depeg)直接视为违约事件。这种判定标准与传统金融对"违约"的定义存在明显差异。研究机构@ImperiumPaper对此提出质疑,认为稳定币价格波动更应被视为汇率波动而非信用违约,若采用S&P的标准,整个DeFi体系都难以获得较高信用评级。

探讨《稳定币法案》对Sky的间接冲击

虽然《稳定币法案》并不直接适用于Sky Protocol(因其发行的USDS不属于支付型稳定币),但监管环境的变化仍可能产生间接影响。值得注意的是,Sky可以通过持有更安全的USDC储备来提升其在监管框架下的合规性。这种"曲线合规"的策略反映了当前DeFi项目在监管灰色地带的生存智慧。

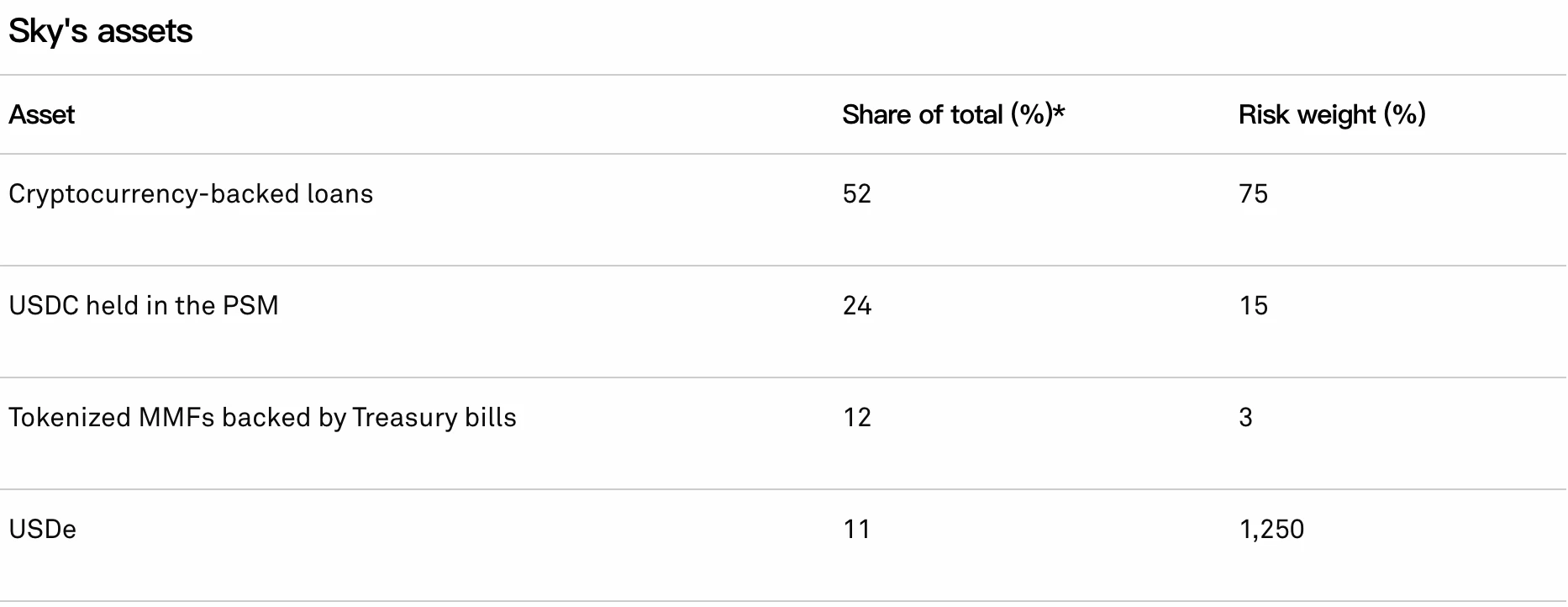

揭示风险权重计算方式引发的行业标准之争

S&P在计算风险权重时被指存在方法缺陷:将不同类型的抵押资产(如超额抵押贷款、USDe抵押贷款与直接持有USDe)混为一谈,特别是对USDe的风险权重设定被认为过度严苛。这种计算方法直接导致Sky的风险调整后资本比率被低估至0.4%,与银行业8%的标准形成鲜明对比,凸显了传统金融与DeFi在风险评估标准上的根本分歧。

DeFi闯关传统金融:S&P评级揭示的三大生死门

S&P Global对Sky Protocol的B-评级不仅是一次简单的信用评估,更是传统金融体系为DeFi行业设立的三道关键门槛。评级报告明确指出,未来12个月内Sky Protocol的评级将维持冻结状态,除非能突破以下核心挑战:

治理去中心化困局

当前Sky Protocol的治理结构存在严重缺陷,9%的治理代币集中在少数人手中,投票参与度极低。这种表面去中心化、实际中心化的矛盾状态,直接动摇了传统金融机构对协议长期稳定性的信任基础。

流动性分散难题

协议面临前十大存款人占比超80%的集中风险,仅7000万美元的盈余缓冲要支撑50亿美元资产池,风险调整后资本比率低至0.4%。与传统银行8%的资本充足率标准相比,这种脆弱的流动性结构如同行走在钢丝之上。

动态资本缓冲缺失

S&P特别指出,Sky Protocol缺乏根据资产组成动态调整的资本缓冲机制。在加密市场剧烈波动的环境下,静态的资本储备难以应对突发性风险事件。

这场评级博弈揭示了传统金融与DeFi融合的深层矛盾:若想获得主流认可,DeFi协议必须主动适应传统金融体系的评估标准,在治理透明度、风险管理和资本充足率等方面达到与传统机构相当的水平。这场跨越制度鸿沟的持久战,才刚刚拉开序幕。