智能合约是什么?区块链上怎么自动执行?

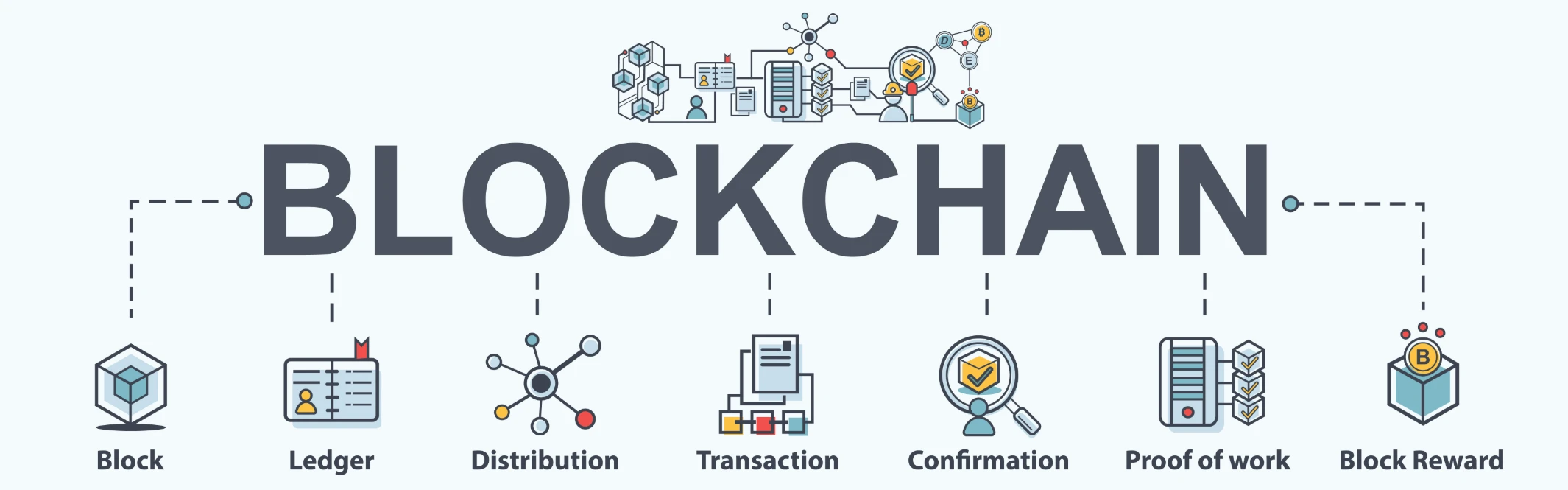

智能合约是基于区块链技术的自动执行协议,其核心是将传统合同条款转化为可编程代码,在去中心化网络中实现无需中介的自动强制执行。在区块链上,这种自动化通过预设条件验证、分布式节点共识与账本同步机制实现,已成为DeFi、NFT和Web3.0生态的核心基础设施。

智能合约的本质与起源

核心定义

根据OSL 2025年研究,智能合约是“通过区块链技术保障条款自动执行的数字化协议”,其本质区别于传统合同的关键在于代码即法律——合约履行不再依赖双方信任或第三方监督,而是由区块链代码逻辑和全网节点共同保障。

从概念到落地

这一概念由计算机科学家Nick Szabo于1990年代首次提出,构想了“数字版自动售货机”:满足条件(如投入货币)即触发预设动作(如吐出商品)。但受限于中心化系统的信任瓶颈,该理念长期停留在理论阶段。直到2015年以太坊区块链推出,支持图灵完备的智能合约开发(如Solidity语言),才使这一技术真正落地应用。

智能合约的三大关键特性

1. 自执行性

合约内置触发条件(如时间戳、支付确认、链上数据验证),当条件被满足时自动执行预设操作。例如,在供应链场景中,当物联网设备上传“货物已签收”的链上数据后,合约可自动向供应商释放货款,全程无需人工干预。

2. 不可篡改性

一旦部署至区块链,合约代码即被永久记录且无法修改。这种特性确保了合约条款的严肃性——即使是合约开发者也无法单方面变更规则,避免了传统合同中“暗箱操作”的风险。

3. 透明可追溯

所有执行记录均公开存储于分布式账本,任何节点可实时查看合约状态与历史操作。这种透明性在DAO(去中心化自治组织)治理中尤为重要:社区成员可通过链上数据验证投票结果与资金流向,确保治理过程公开可信。

区块链自动执行的底层运行机制

完整执行流程

智能合约的自动化运行需经历三个核心阶段:

1. 代码部署:从脚本到链上资产

开发者使用区块链支持的编程语言(如以太坊的Solidity、EOS的C++)编写合约代码,通过钱包工具支付Gas费后部署至区块链。部署完成后,合约将获得唯一的区块链地址,成为可交互的“链上资产”。例如,在以太坊上部署的ERC-20代币合约,本质就是一段定义了转账、 mint 等逻辑的智能合约代码。

2. 条件触发:链上数据驱动的自动化

合约通过“事件监听”机制持续监测链上状态变化。当预设条件被满足时(如A向B转账10 ETH并确认到账),合约自动调用对应函数。以去中心化交易所(DEX)的“限价单”功能为例,当市场价格达到用户设定的阈值时,智能合约会立即执行代币交换,无需人工盯盘。

3. 分布式验证:共识机制保障结果可信

合约执行结果需经过全网节点验证。以以太坊的权益证明(PoS)机制为例,验证节点会同步计算合约输出,当超过2/3的验证节点达成共识时,执行结果才会被写入区块链,确保操作无法被单个节点篡改。这种分布式验证机制,使智能合约的执行结果具有与区块链本身同等的安全性。

典型应用场景与价值体现

金融领域:重构交易结算效率

在加密货币交易中,智能合约可实现跨链资产自动兑换(如Uniswap的AMM机制);在传统金融衍生品市场,合约可根据实时市场数据自动完成期权行权或期货结算,将结算时间从传统T+2缩短至分钟级。

供应链与物流:数据驱动的信任传递

马士基与IBM合作的TradeLens平台利用智能合约,当货运提单信息(如“货物抵港”)被物联网设备上传至区块链后,合约自动触发关税计算、货款释放等流程,减少传统贸易中30%以上的文书工作与等待时间。

DAO治理:代码化的组织规则

Aave、Compound等DeFi协议通过智能合约实现社区治理:用户质押代币获得投票权,提案经链上投票通过后,合约自动执行资金分配或规则更新。这种机制确保治理过程透明、规则统一,避免中心化决策的人为干预。

风险挑战与2025年最新进展

核心风险:代码安全与法律适配

- 代码漏洞风险:2024年某头部DeFi平台因智能合约“重入攻击”漏洞导致3200万美元资产被盗,凸显代码审计的重要性。目前行业已形成“多轮审计+漏洞赏金”机制,但无法完全消除人为编程失误。

- 法律模糊性:智能合约的“不可逆执行”特性与传统法律体系存在冲突。例如,欧盟《消费者权益保护指令》要求“冷静期退款权”,但智能合约一旦执行无法撤销,这种矛盾仍需立法层面进一步明确。

2025年技术与监管突破

- 性能跃升:以太坊通过“分片链”技术将智能合约执行效率提升至3000 TPS(每秒交易数),较2022年的15 TPS实现质的飞跃,为大规模商业应用奠定基础。

- 合规框架成熟:欧盟《区块链智能合约合规框架》于2025年正式生效,要求金融类合约必须嵌入“紧急熔断机制”——当检测到异常交易时,可暂停执行并触发人工审核,平衡创新与风险控制。

结语:智能合约重构信任范式

智能合约通过“代码即协议”的创新,将传统社会依赖中介机构的信任模式,转变为基于数学算法和分布式网络的技术信任。尽管面临代码安全与法律适配的挑战,但其在效率提升、成本降低和信任重构上的价值已得到验证。随着2025年技术性能与监管框架的双重突破,智能合约正从金融领域向供应链、政务、医疗等更多场景渗透,推动Web3.0时代的价值互联网加速落地。