比特币生态技术演进之路是什么?从铭文到智能合约

如果你最近听说比特币网络“堵车”了,交易费涨了不少,可能会好奇:比特币不是只能转账吗?怎么突然这么热闹?这背后,是比特币生态正在悄悄“长本事”——从只能存数字钱,到能发各种资产,甚至尝试更复杂的功能。今天我们就从最基础的说起,看看比特币这些年是怎么一步步“进化”的。

比特币的“新烦恼”:从交易堵塞说起

比特币自2009年出现以来,一直是数字资产领域的“老大哥”,主要被当作一种可以转账和存储价值的数字钱。但随着使用的人越来越多,它开始遇到一些麻烦:交易处理速度慢、费用有时很高,而且功能比较简单,不像其他区块链那样能直接发各种代币或运行复杂程序。

2023年以来,一种叫“铭文”的东西突然火了。有人用它在比特币上发行新资产,一些这类资产价格涨了很多,导致比特币网络上的交易排起长队,处理一笔交易的费用甚至涨到了平时的几十倍。除了铭文,还有像Nostr Assets这样的新工具,以及BitVM这样的技术方案被提出来。比特币生态好像一下子热闹起来,有了爆发的迹象。

给比特币“做标记”:早期资产发行尝试

铭文能火,核心是让普通人也能方便地在比特币上发行自己的资产。但其实早在2012年,就有人想过在比特币上“挂羊头卖狗肉”——让比特币不仅代表它自己,还能代表其他东西。这种想法叫“染色币”。

染色币:给比特币“贴标签”

染色币的思路很简单:给比特币交易中的“零钱”(UTXO)贴个特殊标签,让它和其他比特币区分开。这样,这个被“染色”的比特币就不光是比特币了,还能代表股票、积分或者其他资产。它的好处是,这些“染色资产”能继承比特币的优点,比如不会被重复花掉(防双花)、交易透明、没人能随便冻结。

但问题也很明显:普通的比特币软件看不懂这些“标签”,得用专门的软件才行。而且,这些“标签”规则很难被比特币的核心软件接受,只能在小圈子里用。如果圈子里的人不认可,这个“染色币”就又变回普通的比特币了。

早期的几种“染色”方法

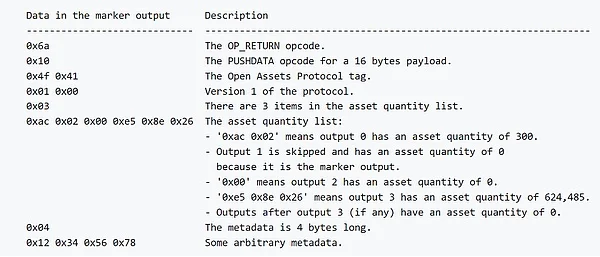

2013年底,有人提出“Open Assets协议”,用比特币交易里一个叫OP_RETURN的字段存资产信息,就像在信封上写备注,不影响比特币本身。2014年的EPOBC协议则更省空间,直接用比特币交易里一个叫nSequence的保留字段存信息,但找资产时得从头翻交易记录,很麻烦。

最成功的要数“Mastercoin”(后来的Omni Layer)。2013年它通过卖自己的代币筹到了5000个比特币,开创了ICO的先河。我们熟悉的USDT,最早就是通过Omni Layer在比特币上发行的。它把比特币当成一个“账本本”,只在上面记最简单的账,详细信息自己在链下存着。

铭刻在比特币上的“数字资产”:Ordinals与BRC20

2023年出现的Ordinals协议,给比特币的“资产发行”打开了新思路。它不给比特币“贴标签”,而是给每个最小单位的比特币(聪)按出生顺序编号,让原本一模一样的聪变得独一无二,就像给每粒沙子编了号。

Ordinals协议的组成

Ordinals主要包括四部分:

- 一套给聪排序的规则(BIP协议)

- 一个追踪聪位置的索引工具(indexer)

- 一个专门处理序号交易的钱包

- 一个能识别序号交易的区块浏览器

它的好处是能直接用比特币的安全功能(比如多签、时间锁),而且不用专门创建序号,比较隐蔽。但缺点也很明显:会产生很多没人用的小额“零钱”(粉尘攻击),索引这些序号需要很大的存储空间。

铭文:在聪上“刻字”

有了Ordinals,人们开始在聪上“刻字”——也就是“铭文”。具体做法是把文字、图片等数据存在比特币的交易脚本里,完全上链。不过这些数据会被放在一个“无效代码段”里,不影响比特币交易本身。每次铭刻需要两步:先承诺要刻的内容,再正式刻上去,过程比较麻烦,费用也高。

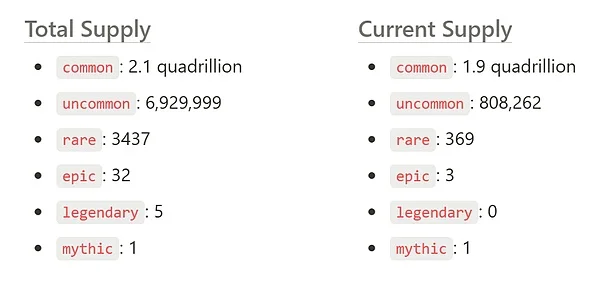

一开始铭文是为了发NFT(非同质化代币),后来有人模仿以太坊的ERC20代币规则,搞出了BRC20,让铭文也能发可互换的代币。还有像ARC20这样的改进版,把代币直接和聪绑定,转账更方便,有点像给金条加工成首饰,新东西的价值不会比原来的金条低。

链下的聪明办法:客户端验证协议

给比特币“加功能”的另一条路,是把大部分工作放到链下做,只在比特币主网上存关键信息。这种思路叫“客户端验证(CSV)”,2017年就有人提出来了,现在的RGB和Taproot Assets(Taro)就是这类协议。

RGB:更注重隐私的“隐形资产”

RGB协议用一种叫Perdersen哈希的技术做承诺,能把资产信息“藏”起来。转账时不用告诉对方具体的“零钱”信息,只发一个哈希值,隐私性更好。但接收方要验证资产是否有效,得把这个资产从发行到现在的所有交易记录都查一遍,比较麻烦。它还加了个叫AluVM的工具,想实现更复杂的功能。

Taproot Assets:闪电网络的“好搭档”

Taproot Assets是闪电网络团队开发的,发行的资产能直接在闪电网络上转,速度快、费用低。它把详细交易数据存在链下(本地或类似代码仓库的“Universes”里),链上只存验证信息。验证时用一种叫Sparse Merkle Sum Tree的结构,不用翻所有历史记录,效率更高。

让比特币“跑更快”:扩容方案大比拼

比特币虽然安全,但处理交易的能力一直是个大问题。最初它想成为“点对点的电子现金”,但现在一笔交易可能要等很久,费用还高。这些年人们想了很多办法来“扩容”。

闪电网络:比特币的“快捷支付通道”

闪电网络的思路是“线下算账,线上结账”。两个人可以先在比特币主网上开一个“支付通道”,之后的小额交易都在通道里私下快速完成,最后再把结果记到主网上。这样主网只需要记两次账(开通道和关通道),大大减轻了负担。现在闪电网络有14000多个节点,60000多条通道,总共能处理超过5000个比特币的交易。

侧链:比特币的“辅助跑道”

侧链就像连接比特币的“辅助区块链”,能处理更多交易,再把结果同步回比特币主网。

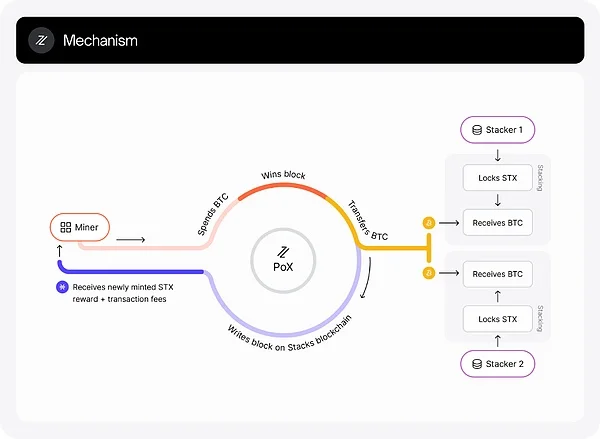

- Stacks:自称比特币的“智能合约层”,用自己的代币当手续费,和比特币同步出块,交易数据的哈希存在比特币的OP_RETURN里。但资产跨出时需要多签委员会验证,不够去中心化。

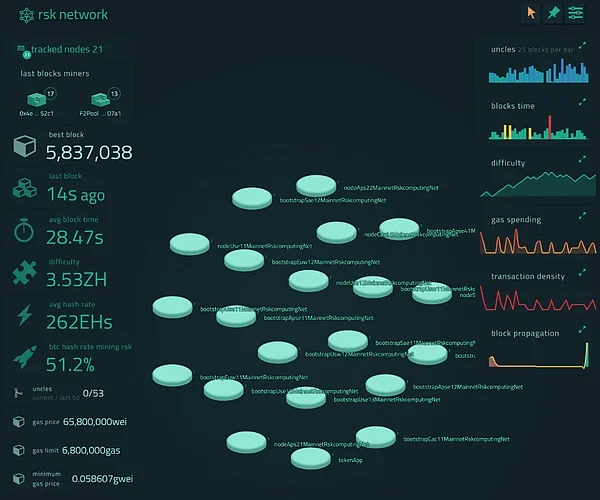

- RSK:比特币矿工可以顺便帮它出块(融合挖矿),不用额外成本,用比特币当手续费,还兼容以太坊的智能合约。

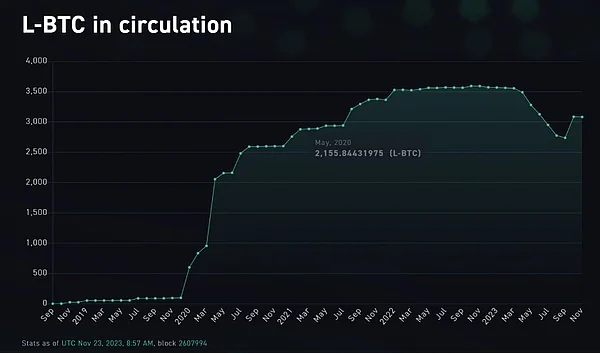

- Liquid:一个联盟链,由15个成员管理,主要做金融应用,资产跨进跨出靠多签地址(11/15签名有效),现在总锁仓约3000个比特币。

Nostr Assets:像“中心化交易所”的闪电工具

Nostr Assets原本是个BRC20交易平台,后来升级成资产转移协议,用闪电网络结算。它的特点是交易几乎不花手续费,还能加密,用自然语言就能操作。但本质上,它更像个“托管钱包”:用户把资产存到它的服务器(Relay),交易时服务器只在内部记账,不用真的在闪电网络或比特币主网上操作,所以快且便宜,但中心化风险较高。

BitVM:用现有功能“模拟”复杂计算

2023年,有人提出BitVM,想在不修改比特币协议的情况下,让它能验证复杂计算。思路是把程序拆成最基础的“与非门”电路,用比特币现有的代码功能拼出来,把计算结果存在交易里。理论上,所有计算都能用与非门实现,所以BitVM能让比特币做更复杂的事。

它的核心是“链下计算,链上验证”:有证明者和验证者,证明者说“我算出来是这样”,验证者如果觉得不对,就提交证据罚没证明者的保证金。它最初的目标不是智能合约,而是扩容,比如做跨链桥或ZK Rollup。但目前还很早期,只能验证简单计算,存储成本高,而且主要是两方互动,没实现多方参与。

为什么非要在比特币上“折腾”?

看到这里你可能会问:以太坊这些区块链功能更强,为什么非要在比特币上费劲搞这些?答案可能很简单:因为它是比特币。比特币的安全性、去中心化程度和网络效应,至今仍是许多人心中的“第一选择”。开发者们希望在不破坏这些优点的前提下,让它能做更多事——哪怕这条路更难走。

未来,比特币生态可能会继续沿着“链下处理,链上存证”的方向发展,在安全和功能之间找平衡。不管怎样,这个从2009年诞生的“数字钱”,还在不断给我们带来新的惊喜。