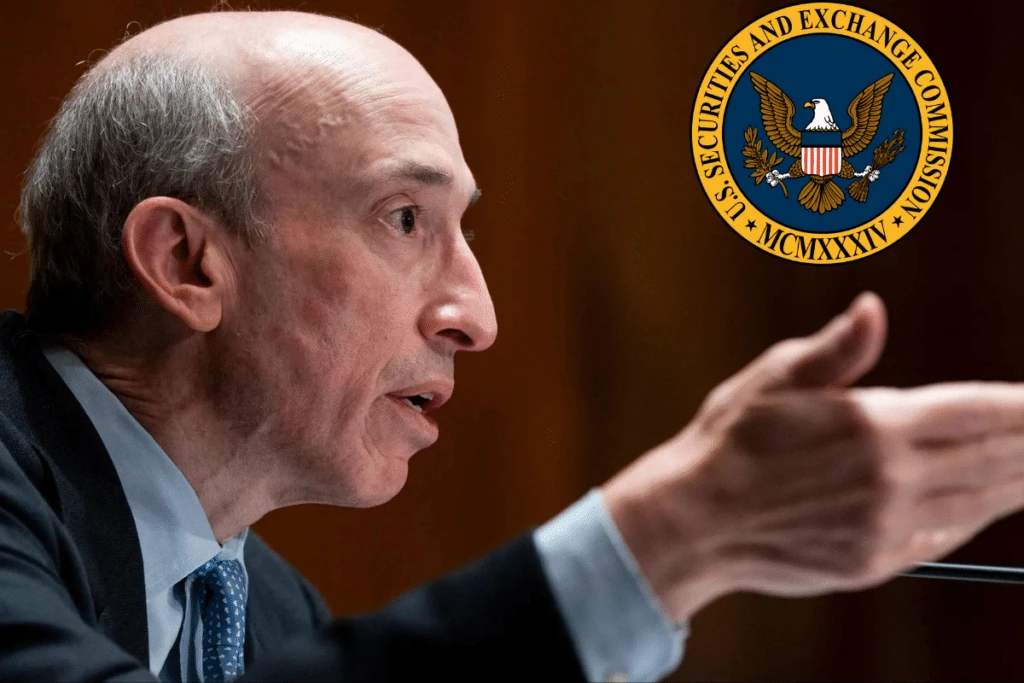

Gary Gensler监管转向与SEC加密困局:从拥抱到围剿的监管迷局

美国SEC主席Gary Gensler的加密监管立场转变,这几年在全球金融圈几乎成了争议焦点。从2018年以“加密拥护者”身份活跃在学术和行业一线,到2023年FTX崩盘后对整个行业展开“无差别围剿”,这种180度大转弯不仅让市场跟着坐过山车,更把SEC自己拖进了监管逻辑打架、行业信任崩塌、管辖权争夺不休的三重泥潭。本文试着顺着他的政策轨迹,结合行业反馈和制度性矛盾,聊聊美国加密监管到底卡在哪儿了,以及可能的破局方向。

一、监管者角色分裂:从“创新导师”到“市场警察”的逻辑断层

1.1 早期人设:加密圈的“学术引路人”

2018到2021年,Gensler还是麻省理工学院的教授,那会儿他可是深度扎进了加密教育和研究。他主讲的《比特币与区块链技术》课程,至今仍是不少从业者的入门教材。公开场合里,他没少反驳“加密就是庞氏骗局”的说法,把BTC、ETH这些主流代币比作“数字化的稀有金属”,甚至在2019年机构投资者论坛上明说“超过70%的加密市场不算证券”。那段时间,他更像个“技术中立派”,总提区块链对金融基础设施的革新潜力,还鼓励学生搞加密项目创新——比如Manta Network的联合创始人就曾是他的学生。

1.2 权力反转:从“模糊平衡”到“全面压制”的监管暴走

2021年坐上SEC主席位置后,Gensler的监管路数明显变了两次:

- 第一阶段(2021-2022):暧昧监管期

主打“警告+罚款”组合拳,像对Circle、Uniswap的调查最后都以和解收场,罚BlockFi、Nexo的钱也控制在千万美元级别,没动行业的核心业务模式。当时SEC想靠“软约束”让行业自己规矩点,维持“创新-风险”的平衡。

- 第二阶段(2023年至今):激进打击期

转折点出现在FTX崩盘后。2023年1月起,SEC突然以“非法发行证券”为由,把币某安、Coinbase、Paxos(BUSD发行方)这些头部机构告了个遍,还把SOL、ADA等50多种代币直接定性为证券,顺手关上了“代币化基金”的注册大门。监管逻辑从“防控风险”跑偏成了“消灭市场”,结果就是行业合规成本飙升,创新活力快被压没了。

这里的矛盾很明显:Gensler一边拿着1946年的Howey Test(“如何测试”)当证券判定的尚方宝剑,一边又想把它套在那些既有“实用属性”又有“投机属性”的加密代币上。拿Solana(SOL)来说,它的代币既是区块链运行的“燃料”,价格又上蹿下跳,硬套传统证券框架不出争议才怪——彭博社金融评论家Matt Levine在2024年就吐槽过这事儿。

二、行业反噬:监管焦虑下的信任崩塌三连击

2.1 个人利益疑云:从“监管者”到“报复者”的形象翻车

FTX暴雷后,Gensler的老底被扒了个干净:他在CFTC任职时的好几个老部下跑去了FTX.US,前上司的老爸还当了Alameda Research(FTX的关联公司)的CEO,这“旋转门”转得也太明显了。市场开始质疑,他对币某安的穷追猛打——比如2024年指控其违反交易规则——是不是带着“公报私仇”的味道,尤其是冲着CZ在FTX事件里的“竞争对手”角色。这种猜疑直接动摇了监管的合法性,2024年共和党议员干脆提交了《SEC结构改革法案》,要求罢免Gensler,重组整个监管机构。

2.2 合规死循环:官僚主义扼杀创新的典型剧本

Coinbase的遭遇,简直成了监管失灵的活例子。2022年,Coinbase主动给SEC提交《规则制定请求》,想求个加密产品注册的明确框架,结果等到2025年了还没下文;Realio更惨,花了三年时间、几百万美元律师费,想按《投资公司法》注册“代币化基金”,FTX一崩盘,SEC一句“政策调整”就给拒了。行业抱怨说,SEC老拿“技术细节”当借口拖着不批,其实就是想通过“合规门槛看不见摸不着”来保持威慑力,搞得90%的加密企业要么灰溜溜跑去海外,要么在国内偷偷摸摸运营——2024年Chainalysis的报告就这么说的。

2.3 领导权旁落:美国加密生态的“离家出走”危机

强硬监管直接把行业中心给逼走了。2024年开始,币某安、欧意这些头部平台把亚太总部搬到了迪拜、香港,ConsenSys这类开发者社区也往欧盟跑。欧洲靠《加密资产市场法规》(MiCA)搭起了分级监管框架,中东搞出了“监管沙盒2.0”,反观美国,2025年全球加密企业数量占比从2022年的45%跌到了28%——剑桥替代金融中心的数据摆在那儿。Gensler这套“灭火式监管”,被批成“为了短期防风险,把长期竞争力给扔了”。

三、制度性死结:SEC监管失衡的深层病根

3.1 管辖权混战:监管机构的“地盘争夺战”

SEC和商品期货交易委员会(CFTC)的权力掐架就没停过。Gensler想通过扩大“证券”的定义,把加密领域圈进SEC的地盘,好跟CFTC在比特币期货市场的主导地位抗衡。2024年SEC起诉“币某安衍生品交易违反证券法”,说白了就是想抢CFTC的传统地盘。这种内耗搞得监管标准乱七八糟,企业得同时应付好几拨人,市场更没底了。

3.2 技术认知代沟:传统官僚的“数字化恐慌”

FTX搞的“离岸注册+境内运营”(总公司在巴哈马,子公司拿美国牌照),直接暴露了监管技术有多落后。Gensler团队里懂区块链技术的人不多,对“链上治理”“智能合约”这些核心概念理解有限,只能抱着“监管中心化机构”的老办法不放。等到DeFi协议通过DAO(去中心化自治组织)实现“无实体运营”,SEC就傻眼了——想追责都找不到人,最后只能搞“全面打击中心化平台”这种应激反应。

3.3 政治周期绑架:短期民意与长期政策的撕扯

2023年FTX崩盘后,美国国会天天盯着问责,Gensler只能用“强硬姿态”应付选民。但太想刷“监管存在感”,政策就没了连贯性:2024年罚Kraken 3000万美元,被说是“象征性处罚”;2025年又起诉Coinbase,又被骂“选择性执法”。这种“出了危机才动手”的监管模式,让行业根本没法形成稳定预期,市场波动更厉害了。

四、破局思路:搭个“技术适配型”加密监管框架

4.1 法律框架更新:跳出Howey Test的二元陷阱

学学欧盟MiCA的“功能分类法”,把加密资产分成“支付型”“实用型”“投资型”三类:

- 支付型(比如稳定币):放进银行监管框架,重点管资本储备和反洗钱;

- 实用型(比如SOL、ETH):不用按证券算,但得监管智能合约安全和网络去中心化程度;

- 投资型(比如没上市的代币化股权):严格按《证券法》来,项目白皮书、审计报告都得披露。

这样分类能避免“一刀切”,既鼓励创新,又能防风险。

4.2 跨机构协作:建个国家级加密监管协调组

让SEC、CFTC、财政部、司法部这些部门凑一起,搞个“加密监管委员会”,把职责分清楚——比如SEC管证券类代币,CFTC管商品类代币,财政部牵头反洗钱。2025年3月美英已经开始搞跨境加密监管协作试点,这种“多边一起管”的模式值得试试。

4.3 技术帮监管:搞套“监管科技(RegTech)”基建

开发个基于区块链的“监管沙盒”系统,让企业在可控环境里测试新产品。新加坡金管局(MAS)的“沙盒监管2.0”就用智能合约自动查合规,美国也可以学这个,实现“代码即法规”(Code is Law),既能降低人工监管成本,也能少点自由裁量的空间。

五、结语:监管者该换个身份——从“守门人”到“生态合伙人”

说到底,Gensler的监管困境,其实是工业时代的老思维撞上数字经济新现实的缩影。加密技术的去中心化、可编程性,要求监管机构从“规则制定者”变成“生态协作者”。未来监管成功不成功,不在于“消灭了多少风险”,而在于能不能建起“风险看得清、责任追得到、创新容得下”的动态平衡体系。等SEC不再把加密行业当“敌人”,而是当成“重塑金融体系的合作伙伴”,美国说不定才能重新拿回全球加密领域的话语权。

总结

顺着Gary Gensler的监管轨迹看下来,美国加密监管的深层矛盾藏在法律滞后、机构掐架和技术认知这三个地方。行业外迁、合规难、监管没人信,本质上是传统监管框架跟数字经济合不来。破局的关键,在于搭起“分类监管、技术帮忙、跨界协作”的新框架——这不仅是美国的难题,也是全球金融监管向数字化转型的必答题。