2021加密监管转折点:中国政策风暴如何重塑全球加密格局

引言

站在2025年回望,2021年在全球加密货币监管史上刻下了浓墨重彩的一笔——这不仅是中国监管政策的转折点,更重塑了全球行业的发展轨迹。当年5月,中国密集出台的监管组合拳至今仍影响深远:金融业三大协会联合公告切断金融机构与加密货币的业务关联,地方政府对挖矿产业的全面清退,国务院金融委首次将“打击比特币挖矿和交易行为”写入官方文件。这些政策背后,深层逻辑直指环保压力与金融风险防控的双重考量,既要遏制市场投机泡沫,也要引导资源流向实体经济。如今回头看,这场监管风暴既是危机,也是行业“刮骨疗毒”的契机,为全球加密治理提供了重要镜鉴。

一、从行业自律到国家意志:国内监管的“组合拳”

1. 金融业三大协会的“预警信号”(2021年5月18日)

2021年5月18日,中国互联网金融协会、银行业协会、支付清算协会联合发声,明确虚拟货币不具货币属性,禁止金融机构及支付机构参与相关业务。这并非监管首次亮剑——2013年《关于防范比特币风险的通知》已为虚拟货币定性,但2021年的力度显然今非昔比。当时国内加密市场正处狂热期,“动物币”炒作让大量普通投资者盲目入场,风险开始向社会领域扩散。公告通过切断资金通道,相当于给过热的市场泼了盆冷水,也为后续国家层面政策埋下伏笔。

2. 挖矿产业的“清退风暴”

- 内蒙古:算力格局的撕裂点

内蒙古曾因低廉火电吸引全国35%的比特币算力,成为“挖矿重镇”。2021年5月18日,当地设立挖矿企业举报平台并全面关停项目,5天后再出八项惩戒措施,直接剑指挖矿与“双碳”目标的根本冲突。这一政策迫使大量矿场紧急外迁,全球算力分布由此开始重构,也意外为“东数西算”工程腾出了能源空间。 - 四川:水电挖矿的争议终局

四川监管部门于5月27日启动水电挖矿调研,焦点集中在丰枯水期的能源矛盾上。尽管丰水期弃电利用看似“绿色”,但季节性波动让这种模式难以持续。这次调研不仅为全国性挖矿规范提供了依据,也让行业开始认真思考:加密算力如何与能源安全真正兼容?

3. 国家战略层面的“定调之笔”(2021年5月21日)

国务院金融稳定发展委员会第五十一次会议,首次将“打击比特币挖矿和交易行为”写入官方文件。这一表述突破了此前“虚拟商品”的温和定性,释放出防范个体风险向社会领域蔓延的强烈信号。政策组合拳下,国内加密产业链进入“寒冬”,市场主体不得不重新审视合规边界——哪些路能走,哪些路已被堵死。

4. “堵疏结合”的长远布局(2021年5月26日)

值得注意的是,国家发改委同期推出“东数西算”工程,用绿色算力网络替代高耗能挖矿。这种“堵后门、开前门”的思路,体现了监管层并非否定技术,而是要引导其走向正途。通过优化数据中心布局,东部算力需求与西部清洁能源得以匹配,既解决了挖矿的能源浪费问题,又为数字经济注入新动能。这步棋,也为后来联盟链、数字人民币等合规应用的发展埋下了伏笔。

二、监管收紧的底层逻辑:为何是2021年?

1. “双碳”目标下的能源账

挖矿产业的能源消耗问题,在2021年已成为生态治理中无法回避的“硬骨头”。剑桥大学彼时测算显示,全球比特币年耗电量高达133.68TWh,超过瑞典全国年度用电量,其中超七成依赖火电。内蒙古作为“西电东送”枢纽,火电挖矿不仅加剧碳排放,还直接影响京津冀电力保障;四川水电挖矿虽有低碳潜力,但丰枯水期的电力波动让其难以融入长期能源战略。在“双碳”目标的刚性约束下,清理高耗能挖矿成为必然选择。

2. 金融风险防控的紧迫性

2021年的加密市场泡沫特征明显:比特币年内涨幅超300%,狗狗币等“空气币”靠社交媒体炒作市值飙升数十倍,大量散户加杠杆入场。这种疯狂背后,是资金持续“脱实向虚”——据央行测算,当年流向加密货币的资金规模,相当于同期小微企业贷款增量的45%。监管层出手,本质是要戳破“击鼓传花”的财富幻觉,防止市场崩盘引发系统性风险。

三、监管冲击波:行业生态的重构与进化

1. 市场从狂热回归理性

政策冲击下,价格剧烈波动成为直接反应——比特币在政策出台后一个月内暴跌35%,以太币、狗狗币等币种同步重挫,市场投机泡沫被迅速刺破。但长期看,这场“挤泡沫”加速了市场成熟:散户占比从2021年的68%降至2025年的32%,机构投资者通过合规通道(如灰度基金、ETF)成为主力。价格波动仍在,但驱动因素已从单纯情绪转向技术创新与应用落地,市场韧性反而增强了。

2. 算力“大迁徙”与绿色转型

国内头部矿场被迫开启“大迁徙”,中亚的哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦,北美的得克萨斯州、魁北克,成为算力新的聚集地。这场迁徙带来意外收获:全球算力分布更分散(中国占比从75%降至28%),降低了单一国家政策对网络安全的影响;海外矿场普遍采用光伏、风能,推动挖矿能耗强度下降40%以上,部分实现了与“碳中和”的兼容。留在国内的小型矿场则转向合规探索,比如参与内蒙古“弃风弃光”电力回收项目,尝试为挖矿找到绿色出路。

3. 合规成为行业“生存法则”

政策倒逼下,企业开始主动拥抱监管。火某币、币某安等平台剥离大陆业务,转向海外合规市场;国内区块链企业则“掉头”联盟链赛道,蚂蚁集团、腾讯云推出的区块链服务网络(BSN),已在供应链金融、政务存证等领域实现规模化应用。可以说,监管像个“过滤器”,淘汰了投机者,为真正有技术实力和社会价值的企业腾出了空间。

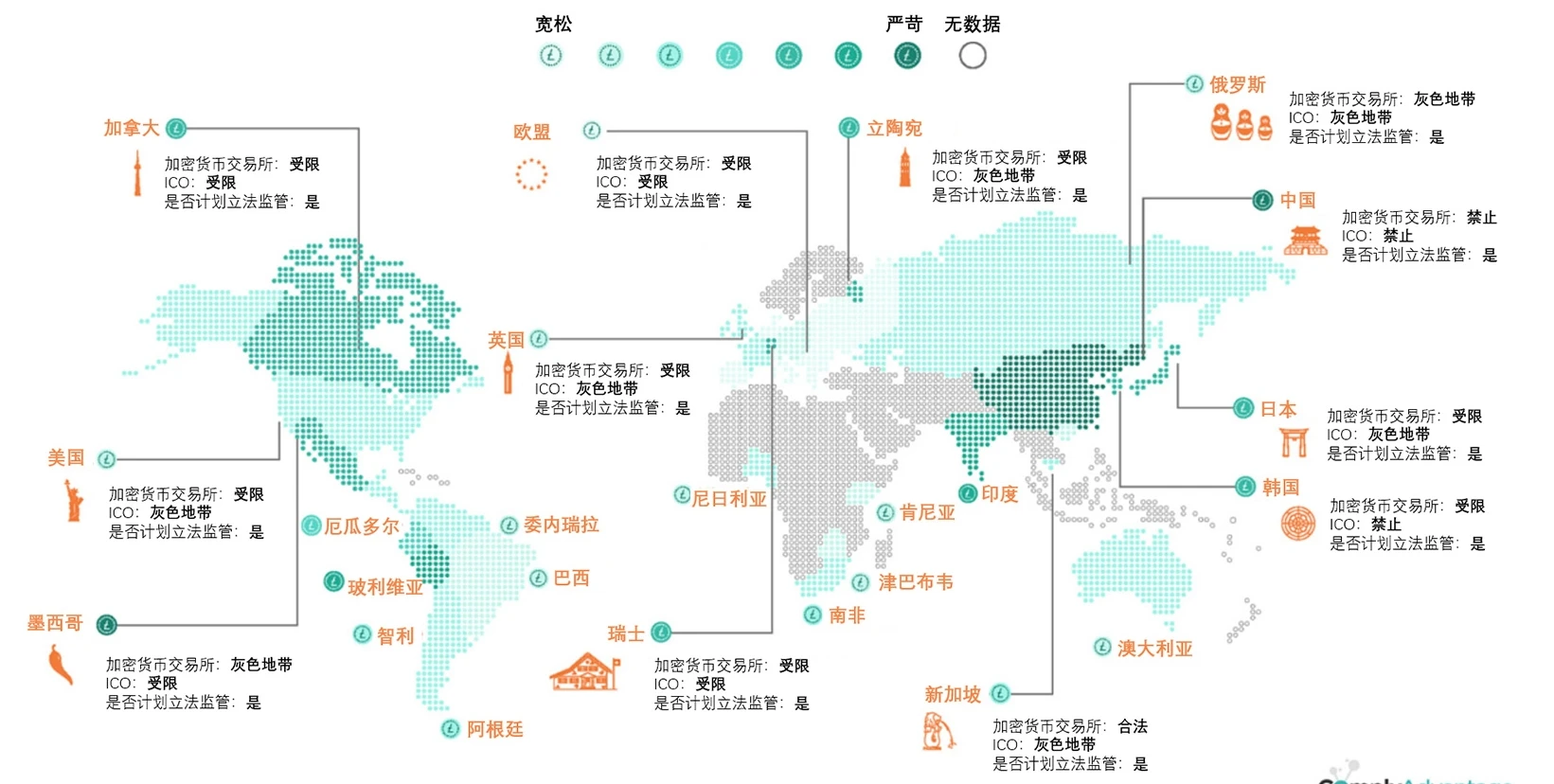

四、全球监管图景:分化中走向共识

1. 各国监管路径的“同与不同”

- 美国:从观望到“强监管”

美国在2021年态度明显转向——参议院提议停发加密机构银行信托牌照,跨部门监管小组成立,标志着从“创新友好”转向“风险优先”。到2025年,SEC已将多数代币认定为证券,推动Coinbase等平台完成合规改造。 - 土耳其与伊朗:资本管制优先

土耳其将加密交易纳入洗钱监管,伊朗禁止交易国外开采的加密货币,反映出新兴市场对资本外逃的担忧。这类政策短期稳定了金融秩序,但也可能错失区块链技术红利。 - 欧盟:规则先行的“模范生”

欧盟2022年推出的《加密资产市场监管法规》(MiCA),构建了涵盖发行、交易、托管的全流程框架,为行业提供了清晰的合规指引。这种“预防性监管”平衡了创新与风险,成为全球参考样本。 - 印度:从“禁止”到“征税”的转身

印度央行2021年曾拟立法禁绝加密交易,但2022年态度逆转,明确交易合法并征收商品及服务税(GST)。这一转变既源于市场需求压力,也体现了新兴经济体对技术红利的争夺。

2. 监管共识下的新机遇

尽管路径不同,全球监管已形成基本共识:打击投机、防控风险、推动合规应用。这种共识催生了新机会:合规稳定币(如USDC、DAI)成为跨境支付新工具,DeFi平台加速对接传统金融基建,监管科技(RegTech)企业用区块链提升合规效率。加密行业正从“对抗监管”转向“拥抱监管”,逐步融入主流金融体系。

总结

2021年的加密监管风暴,是全球金融治理面对颠覆性技术的一次“应激反应”。中国通过“严监管”模式遏制了市场乱象,为数字经济健康发展扫清障碍;全球范围内,监管的分化与趋同共同塑造了行业新秩序。站在2025年看,这场变革既是危机也是转机:它淘汰了落后产能,推动挖矿向绿色化、全球化转型;挤压了投机泡沫,让市场回归技术创新本质;加速了合规框架建立,为加密货币与传统金融融合铺路。

未来,加密监管或将进入“技术驱动治理”新阶段:AI、大数据用于实时风险监测,跨链监管协议可能成为国际合作载体,“监管沙盒”则为创新提供试错空间。对行业参与者而言,理解监管逻辑、拥抱合规框架,才是把握下一波机遇的关键。毕竟,只有在风险防控与创新发展间找到平衡,加密货币才能真正从“边缘创新”成长为“主流基础设施”。