Web3公链开发全景与技术架构解析

公链作为Web3基础设施的核心组成部分,扮演着数字世界”操作系统”的关键角色。这些去中心化网络通过密码学保障、共识机制和智能合约等功能,为整个Web3生态提供了可信赖的价值传输层和应用执行环境。如果把Web3比作一座摩天大楼,那么公链就是支撑整栋建筑的钢筋混凝土结构,而各种DApp则是大楼中的不同功能空间。

开发者技术栈全景

要成为合格的公链开发者,需要构建完整的知识体系:

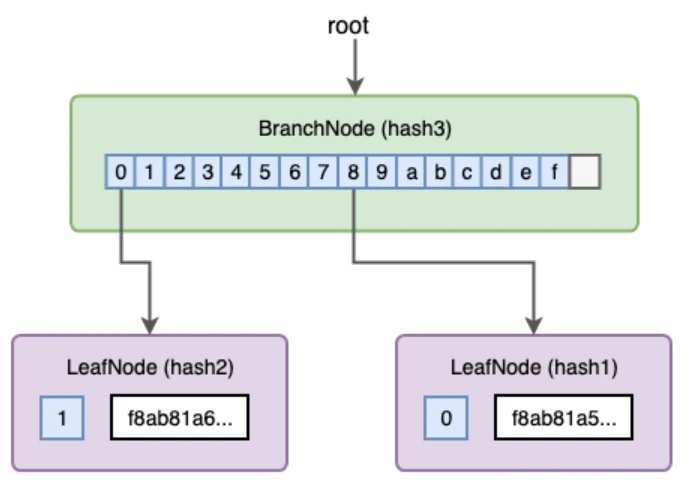

- 底层基础:包括密码学原理、数据结构(如默克尔树)、P2P网络协议等核心理论

- 共识层:掌握PoW、PoS、BFT等主流共识算法及其工程实现

- 执行层:理解EVM、WASM等虚拟机架构及智能合约执行机制

- 扩展方案:熟悉Rollup、侧链等Layer2技术及其交互协议

区块链概念的生活化类比

理解区块链可以借助日常场景的类比:

- 区块就像会计账簿中的一页,记录着特定时间段内的所有交易

- 共识机制类似于公司董事会投票决策的过程,确保所有节点对账本状态达成一致

- 智能合约如同自动售货机,在满足预设条件时自动执行相应操作

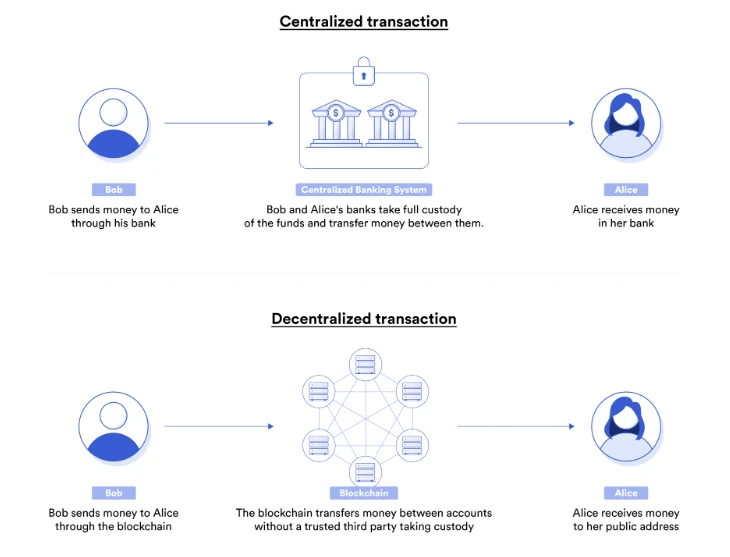

- 去中心化好比多人共同记账,每个人都持有一份完整账本副本,防止单点篡改

公链开发核心能力模型

公链开发者的能力体系可划分为三大核心维度,构成支撑区块链底层架构的”黄金三角”:

1. 基础理论体系

- 密码学基石:涵盖非对称加密、哈希函数、零知识证明等核心算法,构成区块链的安全防线

- 共识算法矩阵:需精通PoW/PoS等经典算法,同时理解Tendermint等新型BFT变体的工程实现

- 数据结构网络:深入掌握默克尔树、状态树等链式结构,以及P2P网络拓扑原理

2. 工程实践能力

- 节点运维:包括全节点/轻节点部署、网络调优及RPC接口开发

- 链上开发:智能合约编程(Solidity/Move)、EVM/WASM虚拟机优化等核心技能

- 跨链互操作:掌握IBC、CCIP等跨链协议及中继器开发技术

3. 分层架构设计

- Layer2扩容:需精通Rollup技术栈(OP/ZK)及状态通道等扩展方案

- Layer3定制化:具备基于Cosmos SDK等框架构建应用链的能力

- 模块化设计:理解DA层、执行层等组件解耦的架构哲学

这三层能力如同区块链的三重哈希嵌套,理论深度决定安全边界,工程能力影响落地效果,架构视野则关系系统演进空间。开发者需在三个维度建立均衡的知识结构,才能应对公链开发中的复合型挑战。

区块链技术基础详解

1. 区块结构与默克尔树验证机制

区块链的核心单元是区块,每个区块包含区块头和交易数据两部分。区块头存储着版本号、时间戳、前驱区块哈希、默克尔根等关键元数据。默克尔树(Merkle Tree)作为经典的密码学结构,通过将交易数据分层哈希聚合,最终生成唯一的默克尔根。这种设计使得验证特定交易是否包含在区块中时,只需提供从该交易到默克尔根的路径哈希(约log₂N个哈希值),极大提升了验证效率。

2. 交易生命周期与UTXO模型解析

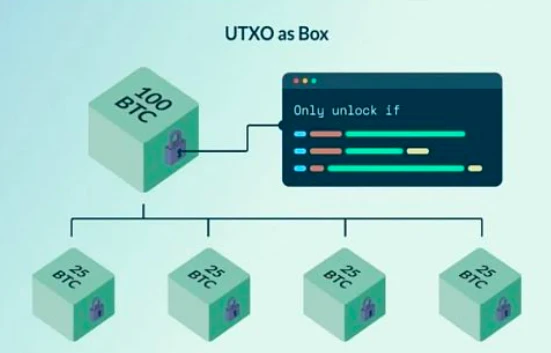

交易在区块链中的生命周期包括创建、签名、广播、验证和上链五个阶段。比特币采用的UTXO(未花费交易输出)模型将账本状态表示为离散的”货币碎片”,每个交易必须消耗已有的UTXO并生成新的UTXO。这种模型具有天然并行处理优势,但需要全节点维护完整的UTXO集合。相比之下,账户模型(如以太坊)更符合传统使用习惯,但存在状态爆炸问题。

3. 状态树与虚拟机原理

状态树(如以太坊的Merkle Patricia Trie)是存储账户余额、合约代码等全局状态的数据结构,其根哈希被写入区块头形成状态承诺。以太坊虚拟机(EVM)作为图灵完备的执行引擎,通过预定义的140个操作码(OPCODE)处理智能合约逻辑。每个操作都需消耗Gas来防止无限循环,执行结果会更新状态树并产生新的状态根。

4. P2P网络通信协议

区块链节点通过P2P网络以去中心化方式通信,典型协议包括:

- 节点发现:基于Kademlia算法的分布式哈希表(DHT)

- 数据传输:使用RLP编码的区块/交易传播协议

- 共识同步:通过gossip协议快速扩散新区块

- 网络分片:如以太坊的Discv5协议实现主题网络

这种设计使网络具有抗单点故障能力,新节点可通过引导节点(bootstrap nodes)快速加入网络。

共识算法全景剖析

1. PoW/PoS/PoA算法对比与演进

区块链共识算法经历了从PoW到PoS再到混合共识的演进历程。PoW(工作量证明)作为比特币开创的经典算法,通过算力竞争保障安全性,但存在能耗高、吞吐量低的缺陷。以太坊转向PoS(权益证明)后,验证者通过质押代币参与共识,在保持去中心化的同时显著提升能效比。PoA(权威证明)则采用许可节点模式,适合联盟链场景,在xDai等项目中实现秒级确认。当前演进趋势呈现三大特征:PoW向绿色挖矿转型、PoS与分片技术结合、混合共识机制兴起。

2. BFT系算法在Cosmos/Solana的应用

拜占庭容错(BFT)算法在性能优化中焕发新生。Cosmos采用改进版Tendermint-BFT,通过”区块+预确认”两阶段提交实现1-3秒最终性,支撑IBC跨链协议的安全运行。Solana则创新性地将PBFT与PoH(历史证明)结合,利用可验证延迟函数构建全局时钟,使网络吞吐量突破2000TPS。这两种实现证明:传统BFT算法通过巧妙的工程改造,完全可以满足现代公链的高性能需求。

3. Tendermint与HotStuff的工程实践

Tendermint核心贡献在于将共识引擎与应用层解耦,其模块化设计使开发者能快速构建专属区块链。实际部署中需特别注意验证者集动态调整、轻客户端验证等工程细节。HotStuff则通过流水线化投票阶段显著提升BFT算法效率,Aptos在此基础上引入聚合签名和随机领导者选举,使共识延迟降低40%。二者共同启示:算法理论突破必须配合精密的工程实现才能释放最大价值。

4. 动态共识机制创新案例

前沿项目正在探索自适应共识机制。Avalanche采用亚稳态共识,通过随机抽样实现数千节点的快速收敛;Mina通过递归zk-SNARKs动态调整参与验证的计算负载;Celestia则开创”共识即服务”模式,将执行层共识与数据可用性共识分离。这些创新显示:未来共识算法可能不再固定单一模式,而是根据网络状态、应用场景智能切换的弹性系统。

密码学进阶应用

1. 零知识证明:zk-SNARKs与STARKs对比

零知识证明技术已成为区块链隐私保护的核心方案。zk-SNARKs(简洁非交互式知识论证)以其极小的验证开销著称,典型验证时间仅需毫秒级,但依赖可信设置过程。STARKs(可扩展透明知识论证)则通过哈希函数替代椭圆曲线密码学,既消除可信设置又具备量子抗性,但证明体积通常比SNARKs大4-10倍。实际应用中,Zcash采用Groth16实现匿名交易,而StarkWare选择STARKs构建可验证计算层。

2. KZG多项式承诺在DA层的应用

KZG承诺作为数据可用性层(DA)的核心密码学原语,其独特之处在于恒定大小的证明(仅48字节)和线性验证复杂度。在EigenDA等方案中,节点通过KZG承诺验证数据分片的正确性,而无需下载完整数据。该技术结合纠删码可确保即使50%数据丢失仍能完整恢复,为模块化区块链提供可验证的数据存储基础。

3. 国密算法在联盟链中的实践

我国自主密码标准SM2/SM3/SM4在联盟链场景展现显著优势。SM2椭圆曲线算法(256位密钥强度等同RSA-3072)广泛应用于节点身份认证,SM3杂凑算法保障智能合约执行完整性,SM4分组密码则用于链下数据加密。长安链等国产联盟链平台通过国密算法支持实现每秒万级交易处理,同时满足等保2.0三级安全要求。

4. 门限签名技术解析

门限签名(TSS)通过分布式密钥生成(DKG)实现多方协同签名,相比多重签名可节省90%的链上存储。典型实现如GG18方案支持t-n阈值结构,在Cosmos跨链验证者集群中,只需2/3节点参与即可生成有效签名。该技术能有效防御单点私钥泄露风险,当前Fireblocks等机构已将其应用于机构级资产管理方案。

主流公链技术解码

比特币UTXO模型与Taproot升级

比特币采用独特的UTXO(未花费交易输出)模型作为其账本基础。UTXO模型将每个交易视为输入和输出的集合,其中输入引用先前未花费的输出,输出则成为新的UTXO。这种设计具有以下技术优势:

- 并行处理能力:UTXO天然支持并行验证,不同UTXO之间不存在状态冲突

- 确定性状态:通过UTXO集合可以精确计算当前链状态

- 隐私增强:单个地址可对应多个UTXO,增加交易链路追踪难度

2021年实施的Taproot升级通过三个关键技术改进比特币:

- Schnorr签名:将多签交易压缩为单个签名,降低交易体积

- MAST(默克尔化抽象语法树):隐藏未执行的合约分支

- Tapscript:更灵活的脚本编程能力

以太坊EVM与WASM虚拟机演进

以太坊虚拟机(EVM)作为智能合约执行引擎,采用基于栈的设计和特定的字节码指令集。其技术特点包括:

- 确定性执行:相同输入必定产生相同状态变更

- Gas机制:通过计算、存储等操作的成本计量防止资源滥用

- 256位字长:适配椭圆曲线加密运算

以太坊正在向WASM(WebAssembly)虚拟机架构演进,主要改进方向:

- 执行效率提升:WASM指令集更接近现代CPU架构

- 多语言支持:支持Rust/C++等语言编写合约

- 并行化潜力:WASM的线程模型为并行执行提供可能

Solana PoH时钟机制实现

Solana通过历史证明(Proof of History)机制解决分布式系统的时间同步难题,其核心技术实现包括:

- 可验证延迟函数(VDF):生成确定性的时间序列

- 时钟分片:将时间划分为400ms的”slot”单位

- 领导节点轮换:结合PoS机制选举区块生产者

PoH的创新价值在于:

- 消除节点间时钟同步开销

- 实现亚秒级区块确认

- 支持交易预处理(pre-execution)

Move语言安全特性解析

Move语言为Aptos/Sui等公链设计的智能合约语言,其安全特性体现在:

- 资源线性类型:确保数字资产不能被复制或隐式销毁

- 形式化验证:通过Move Prover工具进行数学证明

- 模块系统:严格的访问控制和所有权管理

典型安全机制包括:

- 显式资源转移(move语义)

- 模块不变式(invariants)检查

- 静态类型系统防止重入攻击

这些公链技术方案各具特色,开发者应根据应用场景的需求特征选择适配的底层架构。性能敏感型应用可能倾向Solana,复杂金融合约更适合Move生态,而需要最大程度去中心化的场景仍以比特币/以太坊为首选。

Layer2扩展方案实战

Rollup技术:OP与ZK方案对比

Rollup作为当前最主流的Layer2扩容方案,主要分为Optimistic Rollup(OP)和ZK Rollup两大类。这两种方案在安全性、性能表现和适用场景上存在差异。

技术原理对比:

- Optimistic Rollup采用”乐观验证”机制,默认所有交易有效,仅当出现争议时才通过欺诈证明(Fraud Proof)进行挑战。其优势在于完全兼容EVM,开发门槛低,典型代表有Arbitrum和Optimism。

- ZK Rollup则通过零知识证明(ZK Proof)实现即时验证,每批交易都附带有效性证明。虽然需要专用虚拟机,但具有最终确定性高、资金退出快的特点,代表项目包括zkSync和Scroll。

实际选择时需权衡业务需求:高频DeFi应用可能倾向ZK方案的低延迟,而复杂DApp则更适合OP方案的开发便利性。

Arbitrum Nitro的WASM创新

Arbitrum Nitro架构通过引入WASM虚拟机实现重大技术突破:

执行环境升级:

- 传统方案采用Geth修改版,Nitro创新性使用WASM作为中间层

- 编译器将EVM字节码转换为WASM指令,执行效率提升40%

欺诈证明优化:

- 采用交互式争议协议(Interactive Dispute Protocol)

- 争议处理时间缩短至原方案的1/3

- WASM沙盒环境确保安全隔离

开发工具链:

- 完全兼容Hardhat、Truffle等主流工具

- 支持原生Solidity调试

- 特有的Nitro节点提供实时状态监控

实战案例显示,迁移至Nitro的DApp平均Gas消耗降低55%,交易成功率提升至99.8%。

Optimism OP-Stack模块化架构

OP-Stack通过模块化设计重新定义Layer2开发范式:

核心模块构成:

- 执行层:基于改进版Geth,支持EIP-4844

- 结算层:标准化欺诈证明接口

- 共识层:P2P网络协议可插拔

- DA层:支持以太坊/Celestia/EigenDA等多方案

技术亮点:

1. 模块间通过标准API通信,替换任一组件不影响整体运行

2. 采用”Rollup客户端”概念,实现轻节点验证

3. 特有的Bedrock升级引入批量交易压缩算法

开发者可通过OP-Stack在2小时内部署定制化Layer2链,实测TPS可达4500+(使用Celestia作为DA层时)。

Polygon ZKVM证明系统构建

Polygon zkEVM 2.0的创新证明系统包含三大核心技术:

STARK递归证明:

- 采用Plonky2框架实现快速证明生成

- 单笔交易证明时间<100ms

- 支持GPU加速,吞吐量达50 TPS/core

定制化指令集:

- 专用zkASM语言优化电路设计

- EVM操作码转换效率提升60%

- 特有的Memory Pool机制减少约束数量

聚合验证机制:

- 分层证明结构(L1→L2→L3)

- 单日可处理200万笔交易验证

- 链上验证Gas成本降低至0.003 ETH/百万笔

实际测试数据显示,完整zkEVM电路包含约120万门约束,证明生成速度较初代提升8倍,使Polygon成为目前性价比最高的ZK-Rollup解决方案之一。

数据可用性层技术

数据可用性层(Data Availability Layer)作为模块化区块链架构中的核心组件,其技术创新直接关系到Layer2解决方案的安全性与扩展性。当前主流方案在架构设计和安全模型上呈现出多元化发展态势。

Celestia DA架构设计

作为首个模块化区块链网络,Celestia采用独特的”数据可用性采样”(DAS)技术架构。其核心创新在于将共识层与执行层彻底解耦,通过二维RS纠删码(Reed-Solomon codes)对区块数据进行编码,配合轻节点的随机采样验证机制,使得网络吞吐量可随节点数量线性扩展。这种设计使得Celestia在保持去中心化的同时,单区块可承载高达8MB的交易数据,为Rollup方案提供了高性价比的数据存储层。

EigenDA的再质押安全模型

EigenDA构建于EigenLayer的再质押(Restaking)机制之上,通过复用以太坊验证者的经济安全性来实现数据可用性保障。验证者将已质押的ETH再次质押到EigenDA智能合约,其安全阈值与质押价值直接挂钩。该模型采用KZG多项式承诺和分散式存储网络,在继承以太坊安全性的同时,实现了比原生以太坊低两个数量级的存储成本。不过,这种设计也带来了再质押风险集中的潜在问题。

EIP-4844分片技术实现

以太坊改进提案EIP-4844(Proto-Danksharding)通过引入Blob交易类型,在现有架构下实现了临时数据分片存储。每个Blob包含约125KB的压缩数据,通过信标节点网络进行分布式存储,并在18天后自动清理。这种”临时存储+永久承诺”的混合模式,既降低了全节点的存储压力,又通过KZG承诺确保了数据的可验证性,为Rollup提供了每区块最高1MB的专用数据空间。

DAC委员会安全机制对比

数据可用性委员会(DAC)模式采用多签或门限签名机制,代表项目包括AnyTrust和早期的Arbitrum Nova。委员会成员通常由7-21个知名机构组成,通过定期轮换来防止合谋攻击。与Celestia等去中心化方案相比,DAC模式虽然具有更低的验证延迟和存储成本,但在抗审查性和去中心化程度方面存在明显妥协。安全分析显示,DAC方案的安全保障主要依赖于成员声誉而非密码学证明。

各类DA方案在性能指标上呈现明显差异:Celestia的完全去中心化设计使其确认时间约6秒,而EigenDA和EIP-4844依托以太坊最终性可实现12秒确认,DAC方案则能压缩至2秒以内。开发者需根据应用场景在安全性、成本和性能之间做出权衡选择。

跨链互操作协议

1. Cosmos IBC协议原理

Cosmos生态系统的跨链通信核心IBC(Inter-Blockchain Communication)协议采用轻客户端验证机制,通过中继器在链间传递经过Merkle证明的跨链数据包。其创新性在于将跨链验证抽象为三个逻辑层:传输层(ICS-20)处理资产转移、通道层管理连接拓扑、应用层定义业务逻辑。IBC协议要求参与链必须满足最终性(finality)特性,这使其天然适配Tendermint共识链。

2. LayerZero全链架构解析

LayerZero通过超轻节点(Ultra Light Node)设计实现全链互操作,其核心组件包括:部署在各链上的端点(Endpoint)、负责消息验证的Oracle和Relayer。该架构创新性地将信任假设分解为两个独立实体——预言机负责区块头传递,中继器提供交易证明,只有当两者串谋时系统才会出现安全问题。这种设计在保持去中心化的同时显著降低了Gas消耗。

3. Chainlink CCIP多重签名方案

Chainlink跨链互操作协议(CCIP)采用去中心化预言机网络(DON)与门限签名技术(TSS)结合的混合架构。跨链消息需要经过三层验证:源链上的SIP-5智能合约验证、DON节点组的TSS签名验证(要求2/3多数通过)、目标链的Merkle证明验证。这种设计既继承了预言机网络的可扩展性,又通过密码学保障了跨链安全性。

4. 跨链预言机安全挑战

当前跨链协议面临三大核心安全挑战:1)数据可用性问题,轻客户端可能接收不完整的状态证明;2)时间窗口攻击,特别是PoW链的重组风险;3)信任层膨胀,多重签名方案随着参与方增加会提高拜占庭容错阈值。新兴解决方案如ZK轻客户端可将验证成本降低90%,但面临与现有链的兼容性挑战。

公链开发实战路径

公链开发实战需要系统性地掌握四大核心环节,这些环节构成了从底层搭建到上层架构的完整技术闭环。

1. Rust/C++开发环境搭建

作为公链开发的基础工程能力,建议优先选择Rust语言环境(推荐使用rustup工具链管理),或C++17以上版本环境。关键配置包括:

- 跨平台编译工具链(如CMake)

- 性能分析工具(perf/flamegraph)

- 智能指针与内存安全检测工具

- 区块链专用库(libp2p/ring-crypto)

2. Substrate框架定制化开发

基于Substrate框架进行链式开发时需重点关注:

- 运行时模块(Pallet)的二次开发

- 共识算法集成(如Aura+BABE混合共识)

- 链下工作机(Off-chain Worker)设计

- 轻客户端支持(Wasm Light Client)

3. Move智能合约安全审计

针对Move语言的独特资源模型,审计要点包括:

- 线性类型系统的资源泄漏检测

- 能力(Capability)权限控制验证

- 形式化验证工具(Move Prover)的应用

- 代币标准(Coin/Token)的安全实现

4. Layer3 AppChain架构设计

构建应用专用链需考虑:

- 状态通道与主链的同步机制

- 定制化VM(如游戏引擎集成WASM)

- 跨链通信(IBC/XCM协议适配)

- 数据可用性(DA)层的轻量化设计

实战建议:建议采用迭代开发模式,先基于Substrate快速搭建测试链,再逐步引入Move智能合约模块,最终通过Layer3架构实现垂直场景的深度优化。开发过程中要特别注意Rust的内存安全特性和Move的资源模型约束,这是保证公链安全性的关键所在。

未来技术演进

区块链技术正面临四个关键方向的突破性演进:

- 量子抗性加密算法迁移:随着量子计算发展,现有ECDSA等算法面临威胁。格密码(Lattice-based)、哈希签名(Hash-based)等后量子密码学将成为新一代区块链的安全基石,预计未来3-5年内主流公链将启动算法迁移。

- AI驱动的动态共识机制:通过机器学习实时分析网络状态,动态调整出块间隔、验证节点数量等参数。Solana等高性能链已开始尝试用AI预测网络拥塞情况,实现自适应的资源分配。

- 隐私计算与区块链融合:安全多方计算(MPC)、同态加密与零知识证明的结合,将实现”数据可用不可见”的新范式。以太坊的EIP-4844与Aztec的私有Rollup展示了该方向的可行性。

- 多维扩容架构创新:突破现有分层扩容思维,探索状态分片、执行分片、数据分片的立体组合方案。Celestia的模块化DA层与EigenLayer的再质押安全模型,为构建可组合的扩容架构提供了新思路。

这些技术突破将推动区块链进入支持十亿级用户的新阶段,同时保持去中心化与安全性的核心价值。开发者需要持续关注密码学、分布式系统等领域的基础研究进展。