网络1.0的演变史?必备知识追溯互联网基础时代

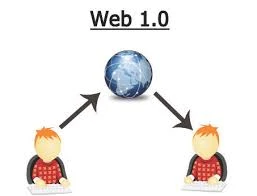

网络1.0(Web 1.0)是互联网发展的第一阶段(约1991–2004年),这一时期奠定了现代互联网的技术基石与应用雏形,其核心特征为静态网页、单向信息传递与中心化内容架构。追溯这一"互联网基础时代"的演变史,不仅能理解技术迭代的逻辑,更能把握数字经济的起源脉络。

一、起源:从学术工具到公众媒介

Web 1.0的诞生并非偶然,而是技术积累与需求驱动的必然结果。1989年,欧洲核子研究中心(CERN)的蒂姆·伯纳斯-李(Tim Berners-Lee)为解决科学家间信息共享难题,提出了基于超文本的"环球网"(World Wide Web)构想。1991年,他正式发布首个网页,同时确立了支撑网络运行的三大核心技术:

- HTML(超文本标记语言):定义网页内容的结构与格式;

- HTTP协议:规范客户端与服务器间的数据传输规则;

- URI(统一资源标识符):为每个网络资源分配唯一地址,奠定定位基础。

这一技术组合最初仅用于学术圈,直到1993年Mosaic浏览器的出现才改变格局——作为首个支持图文混排的通用浏览器,它将复杂的网络技术简化为直观的视觉界面,使普通用户首次能"看见"网络。1994年,Mosaic团队成立网景公司,推出商业化浏览器Netscape Navigator,标志着Web从学术工具正式转向公众媒介。

二、核心特征:静态架构与单向交互

Web 1.0时期的网络生态呈现出鲜明的"只读"属性,其技术与应用特征可概括为三点:

1. 静态内容主导的信息展示

网页以纯HTML编写,内容固定且需手动更新。例如,早期企业官网多为"数字名片"形式,仅展示联系方式与产品介绍,用户无法通过页面直接留言或交互。这种"写死"的特性,使得Web 1.0更接近"电子杂志"而非"互动平台"。

2. 客户端-服务器的中心化架构

网络交互遵循简单的"请求-响应"模式:用户通过浏览器(客户端)向服务器发送资源请求,服务器返回预先存储的静态文件(如文本、图片)。这种架构下,信息生产高度集中——内容创作者多为技术人员或机构,普通用户仅能被动接收,形成"少数人生产、多数人消费"的格局。

3. 基础设施的标准化进程

为支撑规模化应用,Web 1.0时期完成了两项关键基础设施建设:

- 域名系统(DNS)标准化:将复杂的IP地址转换为易记的域名(如"example.com"),降低用户访问门槛;

- TCP/IP协议普及:统一网络通信标准,使不同设备、不同网络能无缝互联,为全球化奠定基础。

三、商业化浪潮:从泡沫到务实

1995年起,Web 1.0进入商业化爆发期,技术创新与资本狂热共同推动网络从"实验室"走向"市场"。

1. 产品形态的多样化探索

这一时期涌现出一批影响深远的Web 1.0标杆产品:

- 浏览器战争:1995年微软推出Internet Explorer(IE),并通过捆绑Windows系统免费分发,与网景Netscape展开激烈竞争。至2000年,IE市场份额超过90%,这场"战争"虽导致网景衰落,却加速了浏览器技术普及;

- 搜索引擎雏形:1994年雅虎(Yahoo)以"目录式分类"模式整合网络资源,1995年AltaVista首次实现全文搜索,为信息检索提供解决方案;

- 电子商务诞生:1994年亚马逊(Amazon)以网上书店切入,1995年易趣(eBay)开创C2C拍卖模式,验证了"线上交易"的可行性。

2. 互联网泡沫:狂热与冷静

1999–2000年,资本对Web 1.0的乐观预期达到顶峰,大量初创公司仅凭"概念"即可获得高估值(如 Pets.com 仅靠宠物用品电商概念融资8250万美元)。2000年3月,纳斯达克指数暴跌,泡沫破裂导致80%以上的Web 1.0企业倒闭。但这场危机也留下了宝贵遗产:过剩的资本催生了全球光纤网络的铺设,服务器成本大幅下降,为后续技术应用提供了硬件基础。

四、转折点:从"只读"到"可写"的过渡

2000年后,Web 1.0的局限性逐渐显现:静态内容无法满足用户互动需求,中心化架构制约创新效率。技术层面的突破开始为Web 2.0埋下伏笔:

- 动态网页技术兴起:PHP、ASP等服务器端脚本语言允许根据用户行为生成个性化内容(如登录状态显示),打破了"千人一面"的静态格局;

- 用户参与萌芽:1999年博客平台Blogger上线,首次让普通用户无需代码知识即可发布内容;2003年维基百科(Wikipedia)开创协作编辑模式,标志着"用户生成内容"(UGC)的雏形出现;

- 概念升级:2004年,技术出版商O'Reilly Media首次提出"Web 2.0"概念,强调"互动、共享、用户中心",正式宣告网络从"信息展示"向"社交协作"转型。

五、遗产:奠定互联网的"操作系统"

尽管Web 1.0仅持续十余年,但其技术遗产与商业模式至今仍深刻影响互联网生态:

- 技术基石不可替代:HTML/CSS标准、HTTP协议仍是现代网页开发的底层架构,URI的资源定位逻辑支撑着从搜索引擎到区块链的各类应用;

- 商业模式雏形定型:亚马逊的B2C电商、雅虎的门户广告、易趣的平台佣金模式,分别成为如今电商、媒体、互联网平台的盈利模板;

- 文化启蒙意义深远:Web 1.0让公众首次体验到"信息无国界"——通过浏览器接触全球资讯、购买海外商品,催生了第一代"数字原住民",重塑了人类获取信息与社交的方式。

结语:基础时代的价值启示

Web 1.0虽被视为"初级阶段",但其本质是"连接"的革命——它首次实现了信息的全球化、低成本传播,为后续Web 2.0的互动化、Web 3.0的去中心化提供了起点。正如个人计算机时代的DOS系统,Web 1.0或许简陋,却是数字文明不可或缺的"脚手架"。理解这一阶段的技术选择与局限,正是把握互联网未来演进的关键钥匙。