美国《数字资产反洗钱法案》提案拉锯战:监管博弈如何重塑加密行业?

时间来到2025年7月,美国参议院那项牵动整个加密行业神经的《数字资产反洗钱法案》提案,仍在立法迷宫中艰难穿行。这项2023年两党联合抛出的监管方案,试图给《银行保密法》打上数字时代的补丁,将一批数字资产服务商拽进传统金融监管的“笼子”。自亮相以来,它就像一块投入加密池塘的巨石,瞬间点燃了加密圈与监管层的攻防辩论——国家安全需求与行业创新活力,这对看似矛盾的命题,正通过这场立法博弈寻找平衡点。透过提案的条文细节,结合其诞生背景、监管逻辑与行业反响,我们或许能窥见美国加密监管未来的轮廓。

一、提案背景与目标:两党合作下的监管破局尝试

1. 跨党派共识的形成

2023年夏天,这份提案的发起人名单让不少观察家意外:民主党人Elizabeth Warren、Joe Manchin与共和党人Lindsey Graham、Roger Marshall罕见地站到了同一阵营。在国会山极化严重的当下,这种跨党派握手显得格外扎眼。背后的驱动力,是对加密货币沦为“犯罪工具”的集体焦虑——伊朗、俄罗斯、朝鲜等被制裁国家被指借数字资产绕过金融封锁,甚至有情报显示朝鲜近半导弹计划的资金来自加密货币交易。两党想通过修订《银行保密法》,把去中心化金融(DeFi)这块“法外之地”纳入监管版图,给数字资产的全生命周期装上“合规缰绳”。

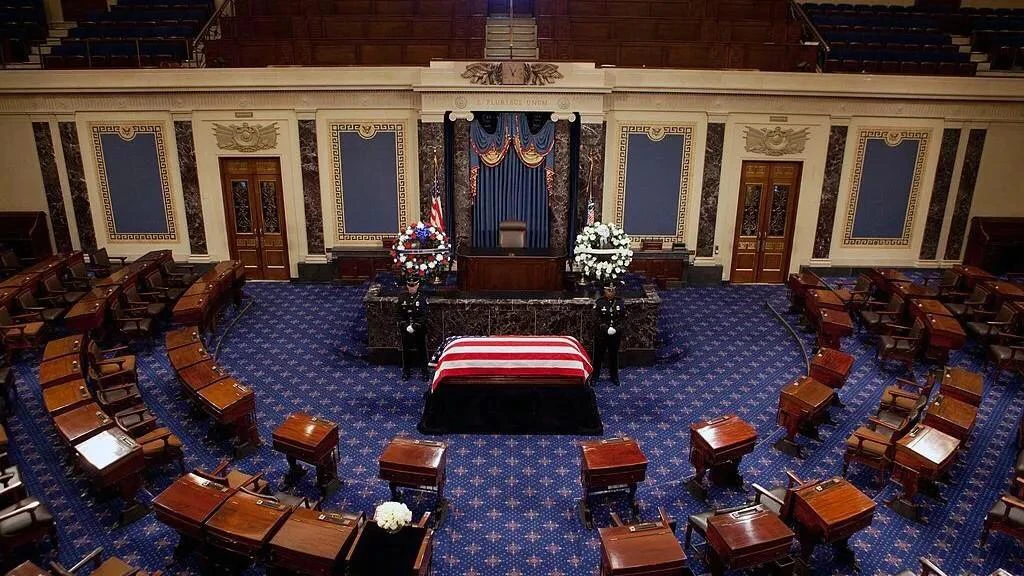

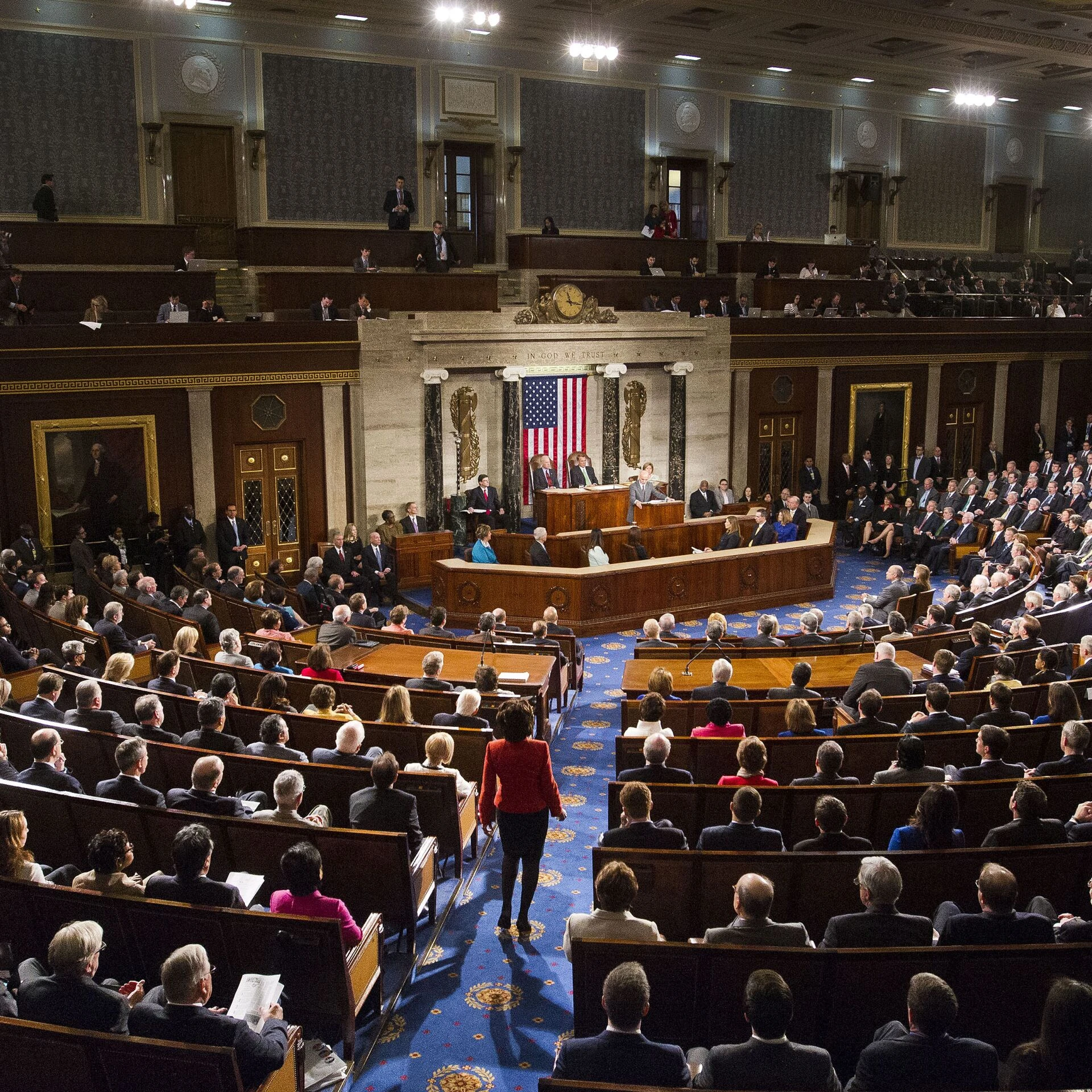

2. 立法进程的阶段性特征

提案2023年7月提交参议院银行委员会后,却在国会山的政治漩涡中陷入停滞。2024年大选季的临近,让本就争议重重的法案更难推进——参众两院控制权的激烈争夺中,任何可能引发选民分歧的议题都容易成为政治筹码。尽管它还没闯过参议院投票、众议院审议、总统签署这三关,但作为美国监管层首次系统性“收编”数字资产的尝试,其框架设计已为后续立法埋下伏笔。

二、监管范围与对象:去中心化生态的全面覆盖与例外豁免

1. 监管网的扩张边界

提案最具争议的一点,是把非托管钱包提供商、矿工、验证者、协议控制权持有者等角色统统贴上“金融机构”标签,几乎将区块链网络的核心玩家一网打尽。这招直接冲着DeFi的“去中介化”命门而来——传统金融监管靠中心化机构当“合规抓手”,现在监管层想把触手伸到去中心化网络的技术底层,让代码开发者、节点运营者也背起银行般的合规担子。比如MEV搜索者、区块链节点运营商这类技术角色被纳入监管,透露出监管层“技术即服务,服务即责任”的穿透式监管新思路。

2. 例外条款的行业妥协

有意思的是,提案给企业级联盟链参与者留了个“后门”,明确豁免仅用于内部业务的区块链技术使用者。这算是监管层对“技术中性”原则的有限让步,不想误伤企业数字化转型的热情。但“内部业务用途”的界定标准模糊,未来很可能成为合规战场上的争议焦点——毕竟,业务边界在哪里,有时连企业自己都说不清。

三、具体监管措施:从报告制度到技术治理

1. 联邦审查的强化路径

提案要求美国人持有1万美元以上数字资产必须申报,还专门给混币器、匿名币设下“紧箍咒”。这一规定像一把手术刀,精准刺向加密货币引以为傲的隐私属性,也让“公民财产权是否被过度干预”的争论浮出水面。财政部联合SEC、CFTC搞的风险导向检查机制,则预示着数字资产监管要走“多部门联合作战”路线,传统金融那套监管经验正在被批量复制到加密领域。

2. 数字资产亭的精准规制

针对数字资产ATM的监管细则——90天地址更新、客户身份验证、交易对手信息采集——暴露了监管层对“资金落地最后一公里”的警惕。FinCEN与缉毒局的联合报告要求,更是把数据收集到犯罪预防的链条串了起来。只是,这些措施给小微服务商带来的合规成本,恐怕会成为压垮他们的最后一根稻草,间接加速行业洗牌。

四、对加密行业的影响及争议:创新与合规的角力

1. 行业的生存焦虑

法律界对提案的实操性几乎一边倒地泼冷水。Goodwin律师Grant Fondo直言,让DeFi协议遵守银行级合规要求,等于给去中心化金融判了死刑——智能合约的代码逻辑和传统金融机构的层级治理,根本是两套无法兼容的系统。Reed Smith律师Hadas Jacobi更警告,提案可能把程序员、技术框架设计者都拖进监管泥潭,最终引发“技术寒蝉效应”。这种对“非金融角色”的监管扩张,直接挑战了加密行业“代码即法律”的底层信仰。

2. 监管哲学的根本分歧

行业不是反对监管,而是反感“一刀切”。Jacobi强调,数字资产本身不是国家安全威胁,滥用技术的人才是。这种分歧本质上是技术派“创新自净论”与监管层“风险预防论”的正面碰撞——前者相信技术迭代能自动解决风险,后者则坚持用制度笼子提前防范系统性危机。

五、政客观点:国家安全叙事与监管平衡术

1. 安全优先的政治逻辑

提案支持者把“国家安全”挂在嘴边,把加密货币描绘成“敌对国家的金融核武器”。Marshall等议员反复强调,传统金融的KYC规则必须延伸到数字资产领域,通过扩大监管覆盖面切断非法资金流。这套叙事确实帮他们在两党间找到了最大公约数,但也被批评为夸大风险,选择性忽视加密货币在跨境支付、金融包容上的积极价值。

2. 审慎改革的中间路线

部分业内人士不反对给匿名币套上缰绳,但呼吁在隐私与安全间找平衡。Fondo提出的“渐进式立法”思路,反映了行业对“监管大跃进”的担忧。这其实暴露了加密监管的全球性难题:当技术迭代速度远超法律更新节奏,如何搭建一套能跟上技术迭代速度的“活监管”框架?

六、立法前景:政治周期与监管范式的未来

1. 选举政治的决定性影响

2024年大选后,提案的生死存亡,很大程度上要看11月大选后国会山的权力版图如何重构。如果两党能在新国会找到妥协空间,提案可能以“瘦身版”形式过关——比如缩小监管范围、增设过渡期。反之,若政治格局进一步碎片化,它很可能沦为又一个“纸面提案”,成为政客们表态的工具。

2. 监管范式的长远启示

无论最终能否立法,这份提案都标志着美国加密监管进入了“制度拼图阶段”。它至少揭示了三个趋势:一是传统金融监管原则(反洗钱、投资者保护)向数字资产迁移已成定局;二是技术细节(节点角色、协议控制权)将成为未来立法的主战场;三是州与联邦的监管协调(Jacobi提到的双重监管平衡)会让行业合规更复杂。

总结

《数字资产反洗钱法案》提案更像美国加密监管史上的一块“试金石”,它的价值不在于能否最终落地,而在于暴露了传统监管框架与去中心化技术的基因级冲突。尽管政治周期让它的前景扑朔迷离,但这场辩论已经悄悄改变了行业轨迹——合规化从“选择题”变成“必修课”,技术创新开始主动向监管要求靠拢。对加密行业关注者来说,这预示着一个“监管与创新共舞”的新时代:行业得在国家安全、金融稳定与技术自由之间走钢丝,而美国的这场立法实验,终将给全球监管提供重要的参照坐标。未来,类似的监管博弈还会不断上演,数字资产的全球治理秩序,正在这些拉锯战中慢慢成型。